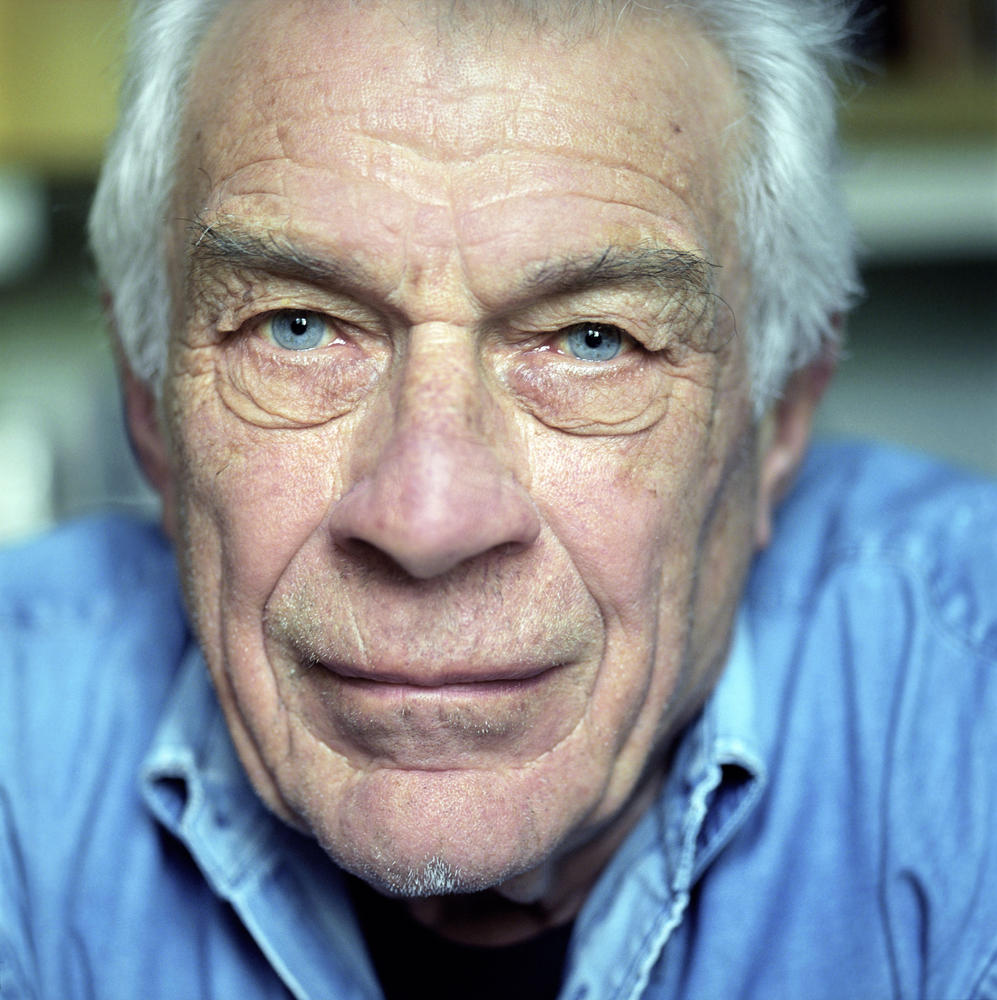

1980年代初期,我在美國初次讀到約翰‧伯杰(John Berger)的《Ways of Seeing》,大受啟發。這本基進地改變了幾世代學生對藝術觀看方式的書,其文字之簡鍊、觀點之犀利,讓我敬佩不已。1995年秋天我在英國,剛好碰上當時已年近七旬的伯杰,於倫敦的ICA(當代藝術中心)出席他新出版小說《To the Wedding》的發表會。那次我心理上完全像個朝聖的粉絲,聽完他的講話後,買了一本書,興奮的排著隊等著請他簽名。

記得他在書上簽名題字後,我告訴他,《Ways of Seeing》在華文出版界已經有三種不同的譯本。他親切的微笑著,很有力的握著我的手。那雙大而粗礪厚實的手,像是移居法國阿爾卑斯山區農村二十來年、跟農人們一起下田的結果。但伯杰努力不墜的,主要是筆耕。2005年春天,倫敦「南岸」(South Bank)的國家電影院,為伯杰在電影、電視、小說、劇本、散文、評論等豐沛之創作成就,舉辦了長達一整個多月的盛大回顧活動。英國《觀察家報》的Sean O’Hagan在一篇訪談長文〈基進的返鄉〉(A Radical Return)裡,描述伯杰具高度感染力的充沛能量、與具創造性的強烈好奇心,使他擁有從不疲憊的理想主義昂揚情操,與澆不熄的樂觀主義精神。

受《另一種影像敘事》譯者張世倫與《誠品好讀》之託,我有幸與這位英國當代極具影響力的左翼作家與藝術批評家,進行了八十分鐘的電話訪談。伯杰今年已邁入八旬高齡,而話筒彼端傳來的,是一位言詞清晰、語氣誠摯、思考問題專注、批判立場堅定的聲音。那種誠摯與堅定是熟悉的,一如十二年前在倫敦ICA他那隻厚實的大手所傳遞給我的訊息,與溫度。以下是我們的主要對談內容。

(訪談時間 | 2007年4月,原載於《誠品好讀》,後收錄於郭力昕《再寫攝影》)

郭力昕 __ 在《另一種影像敘事》中、〈照片的曖昧含混〉這篇文字裡,以及更早在《影像的閱讀》一書的「攝影術的使用」、「痛苦的照片」等文章裡,您都提到關於攝影裡的「時間斷裂所造成的驚嚇感」(shock of discontinuity),認為照片裡那些瞬間的、斷裂的資訊或事實,無法構成意義,也無法產生有意義的政治行動,例如您描述的麥庫林(Don McCullin)的戰地照片。然而,在2001年BBC的電視節目《希望的幽靈》(The Spectre of Hope)裡,您與薩爾加多(Sebastiao Salgado)對談他的全球移民攝影作品「Migrations: Humanity in Transition 」(2000)時,似乎非常肯定他的寫實主義攝影,對全球化產生的惡果,有著批判性的意義。請容我引述蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)在《旁觀他人之痛苦》裡對薩爾加多的批評意見。她說,薩氏的移民群像,將不同國家或地區的原因與類型不同的流離現象,籠統地歸納在一個「人性」的標題、與「全球化」的概念下;並且,在這種呈現下,觀者可能感到人間的苦難過於巨大無法逆轉、而任何地區性的政治行動亦因此無濟於事。雖然桑塔格在此書最後,似乎又自我矛盾地認為視覺效果聳動的戰爭攝影,仍有激發人們認識問題與產生行動的可能,並從而相當地否定了她早年在《論攝影》裡的批判觀點。您如何回應這些問題?

John Berger __ 首先我想表示,對於桑塔格最後這些年裡,針對幾個重要國際政治事件所發表的意見,或自我修正、轉向的看法,我是非常尊敬的。像她或我這樣的評論寫作者,有時會在書寫當時的特定氛圍與熱度上,為凸顯某個重點而損失了客觀的話語,但回頭檢視時的自我修正是可能發生的。

然後,關於照片意義的問題。總的說來,攝影不像繪畫,它沒有自主性的陳述形式。哥雅(Francisco Goya)版畫裡的意義,很難被讀者誤解成別的意思;但攝影的第二層語境(second context),則可以因為不同的使用方式或情境,而削減或扭曲了照片的意義。照片的意義與閱讀效果,取決於它們如何被使用、在哪裡發表/出版、伴隨的圖說與文章,等等;這些都不是攝影者可以控制的,問題在於攝影這個媒介本身。我對麥庫林的照片,也是基於這樣的理解來談論的;對麥庫林的作品,與他本人,我有著很大的敬意。

最後,關於薩爾加多的作品。單張戰爭攝影裡的戰地現場,確實無法呈現關於戰爭的完整歷史敘事;但薩爾加多的作品不太一樣,不能從任何他的單張作品來比較或評斷。他的照片是以系列的方式呈現,因此作品裡有著比單幅照片更多的敘事功能。我知道有一些批評者認為,薩氏的作品有美感化其拍攝題材的問題,但我不這麼看。問題不在於他想要把照片拍得太美,而是他試圖透過這些視覺上強烈的影像,將那些在艱苦中之倖存者的尊嚴與神聖性呈現出來。

郭 __ 我同意照片本身是否很美並不是問題,但我仍比較認同一種批評薩氏的意見,就是讓那些勞工或流離者陷入如此困境的結構性因素,並不在他的作品裡;因此作品剩下的,是否就只能是美麗的構圖與攝影感了?

Berger __ 因此我與薩爾加多在《希望的幽靈》節目裡,並不特別著墨在他的攝影本身,而是希望觀眾能思考這些影像所帶出的一些更複雜的問題,讓薩氏的攝影,可以開始提供一些關於政治、經濟等結構性的問題意識。這也是為何在此節目裡,有許多靜默無語的時刻。

郭 __ 但我實在覺得,不從美感經驗閱讀薩氏作品、而會從其中暗含的對全球化之批判訊息來閱讀其作品意義,會不會只是您的主觀意願?因為這可能來自您本人對移民與流離問題的長期關切。薩爾加多在此節目中,呼應著您對全球化議題的批評意見;他在拍攝勞工與移民的兩部攝影作品書裡,也確實提供了大量的圖說資料與數據。請原諒我的多疑,但我實在看不出,傳遞如此之政治批判訊息的攝影書,為何需要以如此精美厚重如古典畫冊的巨大製作成本、和一般人難以付得起的書價為之?

Berger __ 我個人同意你的看法。我與尚‧摩爾(Jean Mohr)在製作《第七人》(A Seventh Man)時,即主張此書的印製成本一定要愈低愈好,使那些我希望閱讀到此書的普羅讀者能買得起,即使必須犧牲一些照片的品質也當如此。不過,我也不想說薩爾加多的壞話,攝影集印成那樣是他的事情/生意(his business),我無可置喙。

郭 __ 或許從前面的討論繼續請教您,寫實主義攝影究竟如何可以傳遞政治訊息。霍爾(Stuart Hall)在1983年的一篇訪談裡,曾批評左派攝影創作者缺乏有力的攝影語言,仍舊以實證主義式的紀實影像作為言說方式。他鼓吹例如攝影蒙太奇(photomontage)做為更有政治話語能力的影像語言。您的看法?

Berger __ 我對攝影蒙太奇或拼貼合成等的影像處理方式,都持開放的態度。但如我前面所說,攝影並非一個有著自主話語意義的媒介,它必須要與其他媒介合作,來傳遞政治訊息,例如文字與圖片說明的書寫。攝影者與文字作者應該一起工作,使得兩者能夠充分互補、彼此強化,而非重複同樣訊息。

郭 __ 您在《另一種影像敘事》裡認為,「所有的照片都可能為記錄歷史做出貢獻。而在今天這種特殊的情形下,任何照片都有可能被用來打破歷史霸權對時間的壟斷宰制。」您主張一種對攝影媒介的通俗使用,例如私人照片,做為歷史被權勢者壟斷的抵抗方式。那麼您對今日科技提供的手機快拍與數位相機等,做為可能產生集體抵抗與政治行動的工具,有何想法?

Berger __ 讓我引述一位巴勒斯坦友人的話:「在這個沒有盡頭的無光所在,求存與抵抗,分享著同一支燭光。」 (In this endless eclipse, survival and resistance share one candle.)現在擁有龐大權力的統治階級,都知道要控制媒體,他們自己也說過,要贏得媒體,才能贏得今日的戰爭。所以我們看到那些統治者聘用一些所謂的傳播專家,不斷的生產謊言。但是新科技的普及,確實帶來了拆穿謊言的新的可能性,使那些自以為壟斷了權力的人,無法真正取得權力的獨占。數位相機等科技產物,確實有潛力成為政治抵抗的工具,它們已經出現的一些使用案例,也讓人振奮。

郭 __ 從《Ways of Seeing》到《The Shape of a Pocket》(另類的出口),從您對資本體制下廣告影像的剖析與批判,到全球化經濟「新秩序」裡的野蠻主義、與它創造的全球勞動力的強迫性移動與買賣,您批判資本主義之「集權主義」邏輯的政治立場,從未改變過。台灣社會目前也以大量進口且剝削東南亞廉價移工而惡名昭彰,中國為經濟成長而剝削廉價勞工的血汗工廠,亦惡名遠播。您在許多作品中,長期書寫發生在歐洲地區的移民問題;華文作家或視覺藝術家,可以如何回應目前台海兩岸的這個現象?

Berger __ 我也許不合適給華文創作者特定的指導性意見,不過我可以談談自己看待寫作的一點通則。我認為一個寫作的人,應該勤於見證身邊正在發生的重要事情;即使書寫所立即產生的力量,可能看似微不足道、或一時被人忽略,但不要顧慮這些,還是要寫。「書寫」有著一種非常潛沉的生命(a subterranean life),它蓄積著能量,在某個時刻,會對讀者產生一些微小或不小的改變。我引用剛過世不久的一位重要的波蘭記者Ryszard Kapuscinski的話,他談到記者這個角色時說,「一個記者必須要知道,對於他有機會看到的事情,他也只能看那麼一次。」我覺得這句話重要極了,因為它描述了一個寫作者必須發言的迫切義務。

郭 __ 您出生、成長於倫敦,但在1970年代起就移居法國南部山區的農村至今。您曾於其他訪談裡說過,這個移居是您的主動決定,而非被迫流離或放逐。我好奇這個定居農村的主動選擇,是否或如何有助於您抗拒倫敦主流文化圈的氛圍,並保持一種批判的距離?

Berger __ 其實,我不是為了要保持對倫敦文化的批判距離而住到法國山村,也不是一種從都會/中心的退隱;我住到農鄉裡,是為了要向農人們學習,而我也學到了很多。至今世界上多數人仍是農民,其中大部分人仍一無所有、或者只擁有很少的物資。在中國,這就是十分真確的事。對於我們的現代世界,農民的存在,是個非常重要的事情與議題。這才是我要離開都市、跑到農村居住的原因。至於要有效抗拒都會主流文化的影響或誘惑,可以用閱讀的方式。我經常讀詩,全世界各地的詩,你會發現裡面有很多東西,很難在晚上的電視或隔天的報紙上看得到。

郭 __ Geoff Dyer在《Ways of Telling》一書裡,推崇您是一位能夠拒絕被體制化與被分類的「異類」作家。《舊金山紀事報》的藝評人Kenneth Baker,描述您從不靠近有政治權力的人。另一位作者Sukhdev Sandhu,稱您延續了從勞倫斯(D. H. Lawrence)到肯‧洛區(Ken Loach)的英國異議傳統。

Berger __ 我對肯‧洛區十分尊敬,勞倫斯則是我在十四、五歲學習寫作時,唯一認同的英國作家。這個異議傳統,也許還可以追溯到布雷克(William Blake)。而我不與政治當權者靠近的原因,其相當簡單:我發現他們實在太無趣了!(大笑)他們在許多地方都極其無趣:說話內容太可預期、或不斷地重複著自己的話、或總是說一半真話——但那比謊言還糟。相反地,在沒有那些權力的人們身上,則常充滿了謙虛與令人啟發的神采。

郭 __ 您在《衛報》網站上,有個人的部落格。您對部落格做為基進政治行動的空間,有何看法?

Berger __ 那是《衛報》幫我架設的,我忙於新書的寫作,實在沒有時間去管理它。但我是支持部落格的,它是另一種橫跨全球之「潛沉話語」的方式。當然也許它已經被某種程度的濫用,但是無所謂,無所謂的。因為,論壇(forum)功能的出現,是極為重要的。另類論壇在此時肯定規模不大,但重要的是彼此的連結,以形成一個交換想法的網絡。在全球資本垮台的時候,這個網絡應該有道德與行動上的準備,而我毫不懷疑資本主義終將垮台——不必然是由什麼巨大的外在運動,而是源於它內在的矛盾與愚昧。人類歷史上從未有任何領袖,能像今日世界的統治者們這麼愚昧無知。

郭 __ 您八十歲了,目前還騎摩托車嗎?在1994年BBC關於您的紀錄片裡,您騎在那台Honda機車上穿梭於農村巷道的樣子,簡直像個青少年……

Berger __ 還騎呢。我的體質不錯,不是我的功勞,只是運氣好。不過,也許有個聽起來意思矛盾的生活態度,多少讓我保持了精神:打從我十五、六歲起,我就經常以一種「這將是我生命最後一刻」的概念,活在當下。矛盾的是,也許這個態度,反而激發了生命力。

郭力昕,影像文化評論者、國立政治大學傳播學院教授。著作包括:《書寫攝影》(1998)、《再寫攝影》(2013)、《真實的叩問:紀錄片的政治與去政治》(2014)及《製造意義:現實主義攝影的話語、權力與文化政治》(2018)。