文──李威儀

六月,在人們對北京八九民運三十周年進行回顧之際,香港社會因為反對修訂「逃犯條例」,而燃起「反送中」的抗爭衝突。香港人對於中國政府治理所潛伏的不安,以及對政治空間與言論自由日益緊縮的不滿情緒,引發了逾百萬人上街抗議,造成至今未止的流血衝突,以及數起自殺陳情事件。

原本在此寫下一點文字的用意,是在紀念八九民運三十周年的此刻,為幾本自己一再造訪的關於八九民運的攝影書做些筆記。但直到最近香港的衝突升高,才更加意識到了手上這些書本各自與香港有著某些關聯,以及這些關聯對於香港的啟示意義。

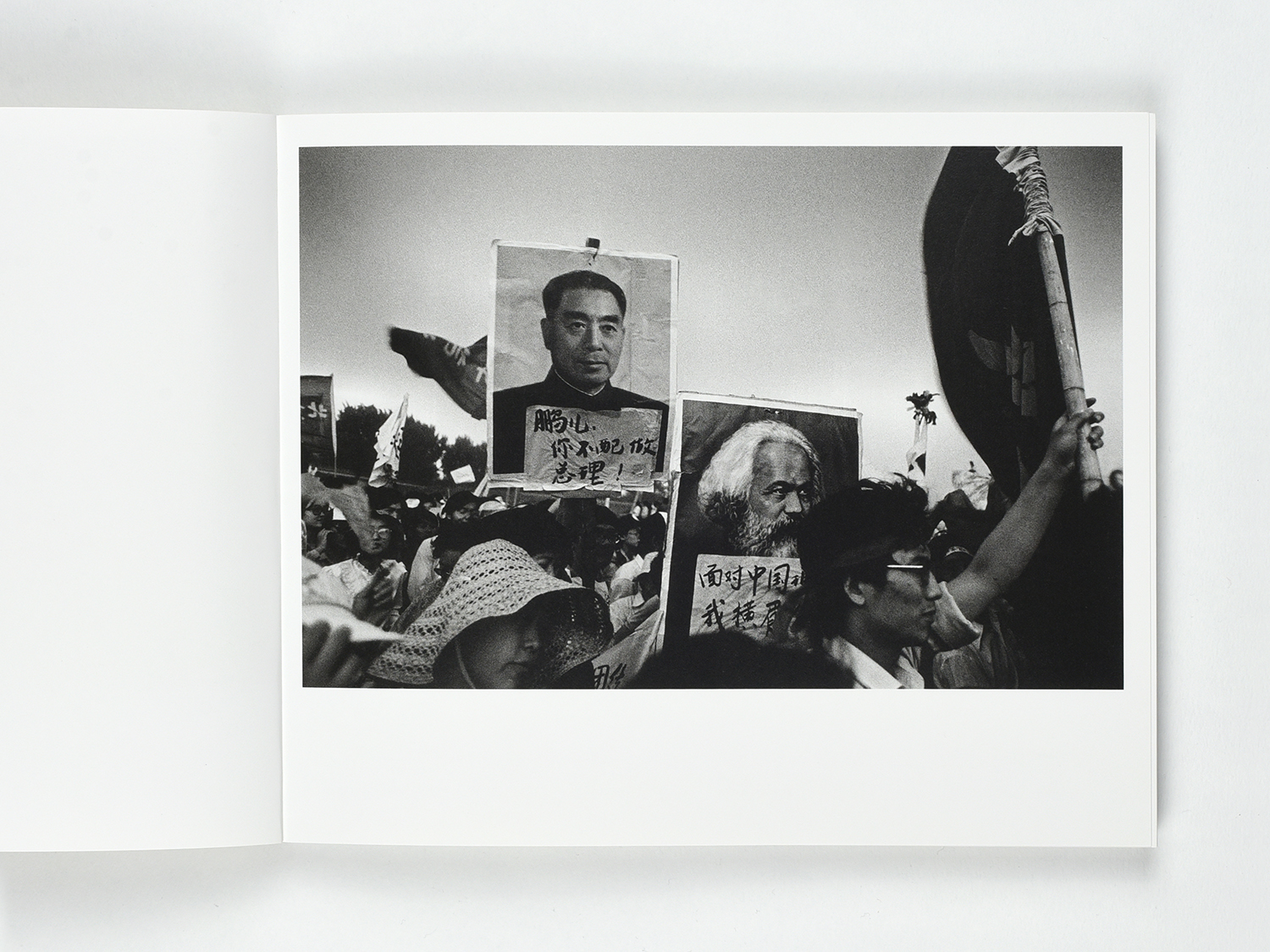

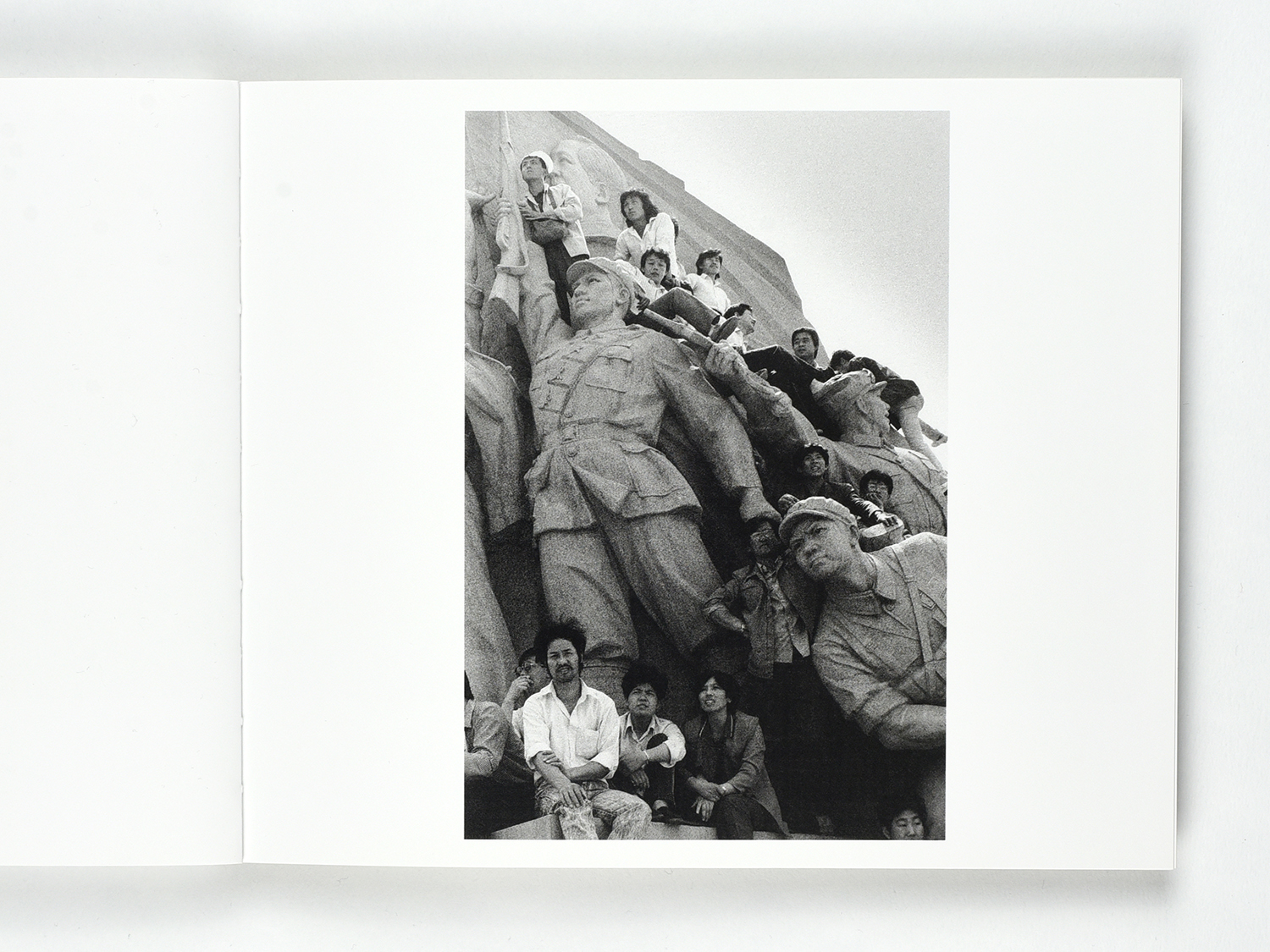

《89廣場的日子》(黃勤帶,2011年)

1989年,香港攝影工作者黃勤帶在北京,記錄這場舉世矚目的北京之春。在運動落幕的隔年,他將照片集結起來出版了《89廣場的日子》。這本書最初的版本,是作為報導攝影意味的一份紀錄。然而隨著時間逝去,天安門廣場與長安大街上曾經壯懷激烈的吶喊,逐漸嘶啞、噤聲,只餘寂寥沉澱。

二十多年後,黃勤帶將這些照片重新編輯成一本新版的《89廣場的日子》,加入了他在九〇年代重返北京時拍攝的影像,並取下初版書封上那張示威者從天安門廣場帳蓬中探頭微笑的照片,換上了全白的外觀。

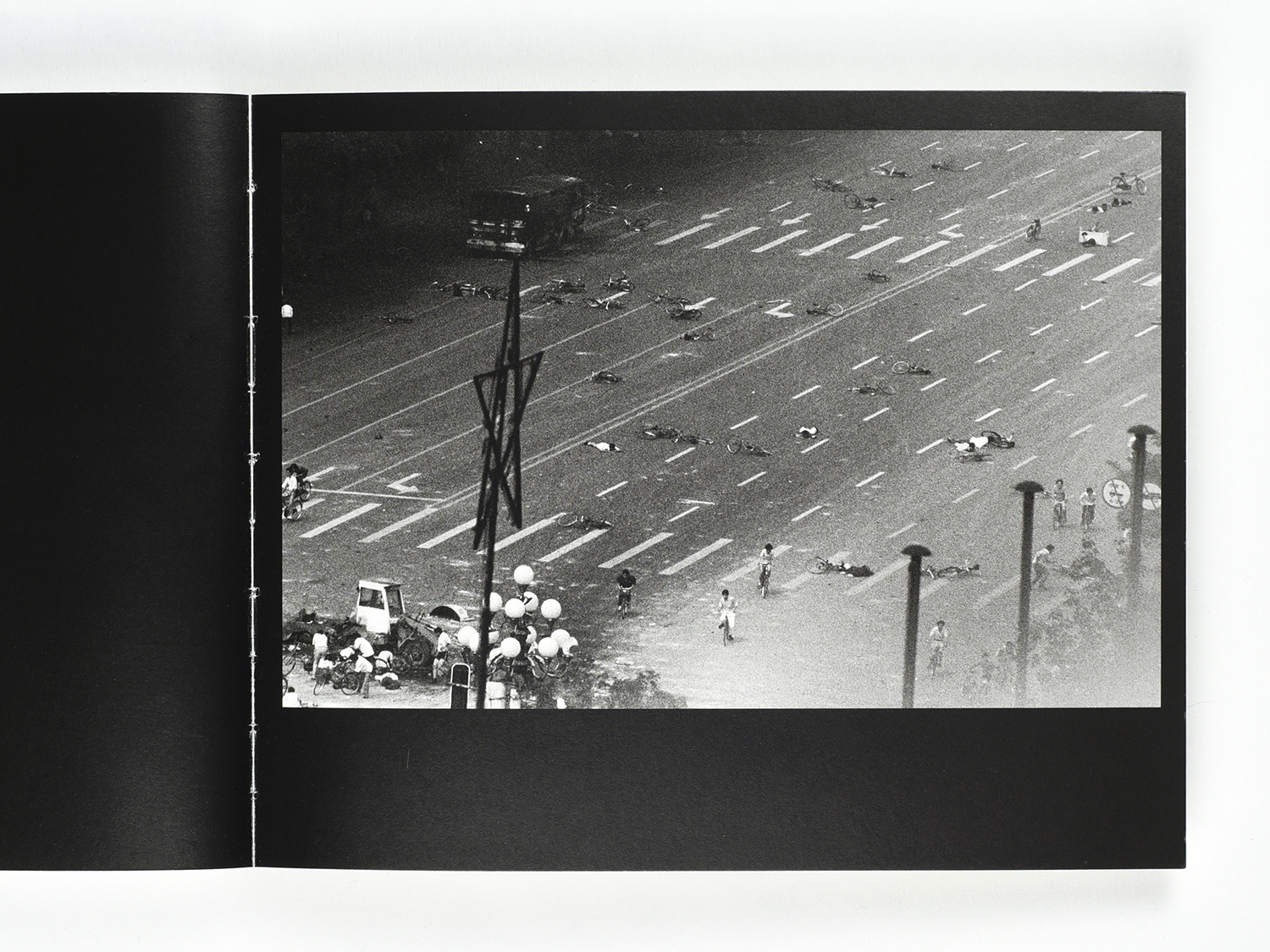

書本的序曲,是八九民運後的第一個十年,也是香港主權移交中國的後兩年。黃勤帶再度踏上北京,天空正下著大雪,他拜訪六四亡靈袁力的墓,又走上一片白茫的天安門,回到當年的廣場,端詳著在國家博物館前懸掛著的那台計算澳門回歸日的大型倒數計時器。書頁接著回到1989年的現場畫面──人群、標語、激情與軍隊的種種閃回,隨著書頁中大片的留白,情節緩步推進。但是由於知道事件的結局,廣場上激昂澎湃的樂句,都變得像是一首哀歌的悲壯前奏,持續低鳴至頁末,直至黑幕上,坦克駛入。

作為八九民運現場的紀錄,這本書並不標榜「在現場」的攝影英雄主義;作為運動的同情者,黃勤帶在書中也沒有為任何政治倡議搖旗。一如它蒼白肅穆的封面,傳遞著凝重之感。在書中最末的幾段短語中,黃勤帶形容再次觀看這些照片時,有如「無奈地挪動了一下記憶的盒子」。他說,「面對這些『遺物待領』的青春,我不期然想像著他們的今天。」

八九民運最終以解放軍流血鎮壓收場的畫面震憾了世界,更直接地造成了「九七大限」香港主權移交前的集體恐慌。文學暨影像學者白睿文在其著作《痛史》(A History of Pain)裡,將香港人對九七來臨前內心所產生的恐懼想像稱為「預想的創傷」(anticipatory trauma),這種預期的創傷投射在九七前眾多香港文學與電影作品之中──它們紛紛對香港的未來做出各種有如末世般的預測。

在二十世紀八、九〇年代那段香港電影的輝煌時期裡,不難發現其中對於「九七」反射出的或嚴肅憂慮、或無俚頭搞笑橋段背後所隱含的不安。白睿文指出,這種「預想的創傷」自1980年代中期到1997年,便一直統治著香港的文化想像,同時也影響和建構了「歷史」的認知。他認為,即使九七過後的香港並未發生如同六四事件般血腥的殺戮,但是「對於香港人的精神和想像而言,有什麼確實發生了。」

白睿文沒有繼續說的是,這種「預想的」創傷在數十年過去,並未在「馬照跑、舞照跳」政策之下自動地在新的世紀隨風消逝,而是被延續、承繼了下來,成為香港社會本身的某種集體創傷。換言之,這份「預想的」創傷本身即具有創傷性,它必須被視為一種創傷,是已然發生的,而不是某種假想。

正因如此,《89廣場的日子》的凝重,某種程度上是屬於香港的。換言之,黃勤帶在天安門廣場上對於「回歸倒數計時器」(即使是澳門的)的凝視,並不屬於「八九」,而是屬於「九七」與「九九」的。在這裡,八九民運的創傷與港澳的創傷被連結了起來,即使在本質上有著差異。而這樣的連結最具體的表現,也展現在每年上萬香港人聚集於維多利亞公園舉行的紀念六四燭光晚會。

作為世界上對八九民運最具規模與代表性的大型紀念活動,它會發生在香港並不是偶然的,這場晚會在弔祭六四與呼籲平反之外,也可以視為港人對於自身創傷與困局所凝聚而成的共同祈念。不論是《89廣場的日子》或維園晚會,它們都從八九民運的歷史意義中,延展出對香港自身命運的糾結情緒。

隨著中國當局對港人政治權利的限縮,以及高房價、奶粉荒與國教政策爭議等民生問題的矛盾,乃至七一遊行、佔中、傘運、反送中的連串抗爭,如今再度喚起許多香港人對於未來的憂慮與恐懼,這些新的傷痕,早已不再是一種「預想的」創傷,而是切切實實地來自人們在現實中積累的無力與挫敗,且將成為年輕世代鮮明的創傷記憶。

八九民運的影像在台灣也有不少出版品,但若對照起來,不難發現港、台在歷史感知上的不同。台灣歷來對於八九民運的照片呈現,主要強調現場的目擊見證,帶著報導與控訴的紀錄距離,並試圖將照片予以歷史檔案化,而少有孕生出如《89廣場的日子》這樣包含切身情感、以及對於歷史與現實敏銳地再詮釋的文本。這層差異,或許是因為對於台灣人來說,八九民運與六四事件是一個需要銘記誌悼的「歷史的傷口」,但許多香港人似乎更深切地感受到自己正在成為傷口本身。

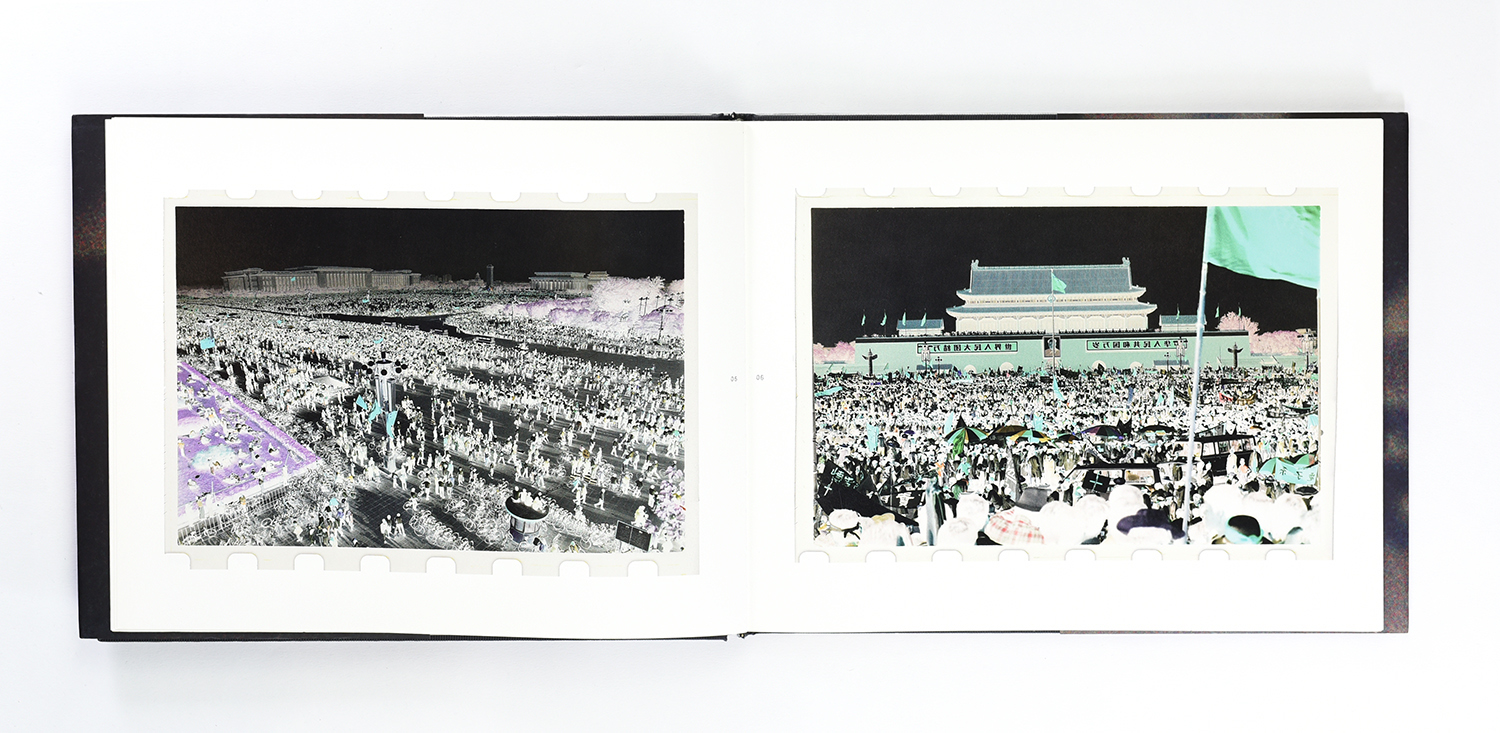

《底片》(徐勇,2014年)

當黃勤帶在1989年來到北京之際,35歲的北京藝術家徐勇也正在廣場。他站上一輛自行車拍照,一個不小心,跌了下來,摔壞兩架相機。

徐勇拍的這些照片從未公開,直到26年後,61歲的他才整理這批影像並在香港出版了《底片》。這本書收錄64張他當年在八九民運拍攝的場景,但全數是以彩色底片的負像方式呈現的。他在書中告訴讀者,若要瀏覽正像,可以打開手機裡的「反相顏色」功能,將手機鏡頭對著書中的負像觀看,便能顯現出正像色彩。透過這個舉動,我們將發現自己正遊走於影像、記憶、觀看、現實的正負像顯影之間,同時探索著攝影的時間性、紀錄性與物質性。徐勇藉由「底片」本身的概念,擴延這些影像的圖框意義,為「攝影」與「歷史」本身的意涵提供更為豐富的想像,是這本書的獨到之處。

《底片》在香港出版的2015年,也是香港出版與言論的寒蟬效應發酵的關鍵一年。該年十月,位於灣仔的銅鑼灣書店無預警關閉,成員集體失蹤,經過追查才發現是被帶至中國拘禁審問,並安排上電視認罪,書店負責人桂民海至今在囚,狀態不明,店長林榮基則避走台灣。

出版《底片》的「新世紀出版社」,是少數仍在香港發行中國政治敏感書籍的出版社。他們近期出版的《最後的秘密》,是關於揭露在六四之後中共高層對此進行會議討論的書寫;而最新的出版品則是周舵的回憶錄──他是著名的「天安門廣場四君子」之一。新世紀出版社的創辦人鮑樸,在2019年6月5日接受《紐約時報》專訪時透露,由於種種壓力,新世紀的出版項目正在減少,從過去每月一本書,到目前半年僅出版了三本;此外,新世紀在香港長期合作的印刷商「宏亞印務」在2016年也終止了與他們的合作,具體原因不明。宏亞印務在香港攝影界頗具名氣,它以「Asia One」品牌出版許多攝影書籍,設有攝影書店與展覽空間,活躍於攝影藝文活動。這些事件是《底片》出版以來,香港出版界所經歷的部分風雨,而問題仍在延續。相較以往,在許多中資掌控的香港連鎖書店中,包括《底片》在內,「敏感」的時政書籍愈來愈不易上架,或被放在相對不起眼的位置。

將中國及其歷史視為一張底片,說明了將其「顯影」的複雜途徑。書名「底片」(negatives)一詞亦指涉著事物的「暗面」,其「未顯影/待顯影 / 無法顯影」的多重意涵,可視為是《底片》對歷史與事實形貌的質問挑戰。它一方面暗示著現實的「正像」(真相)並不存在,而是由(或必須由)觀者各自透過不同的媒介讀取;另方面,底片,或一張「反轉片」,具有「待反轉」的提示,並突顯出對於「反轉」本身的人為介入所可能產生的差異性質。換句話說,它既喚起觀者對於「反轉」(翻轉/揭露)、「顯影」現實的渴望,又隱隱告知這一切的操作最終產生出來的將是一種再現表徵,甚而是一種擬像(simulacrum),其中的辨證特別地耐人尋味。

《國慶節》(Katja Stuke,2015年)

《國慶節》(Nationalfeiertag)的書頁裡滿是街頭人群的面容。從天安門、王府井大街、金融街,乃至北京的商務中心區,鏡頭恣意捕捉北京公共空間裡男女老幼的臉。

這些影像是由德國藝術家Katja Stuke拍攝於2011年中國國慶長假「十一黃金周」期間的北京市街,看起來就像是街頭監視器所錄下的畫面。畫面裡的人們並沒有察覺到鏡頭或者在此觀看視線裡不平等的權力關係,有些人即使注意到鏡頭,但可能並不在意,或無法去為阻止拍攝做些什麼。然而,這樣的畫面突然在書的後半部,卻突然轉至2014年6月4日的香港維多利亞公園的場景,但監視器般的鏡頭,仍然無差別地抓取著顯然是來參加六四紀念晚會的香港群眾的臉。這個敘事轉折,似乎試圖將北京與香港進行某種對照,並令人聯想起正在持續擴張的社會監控。

值得玩味的是,書中的每一個頁面之間,都夾藏著1989年這場運動的相關新聞頁面,其中包括自該年4月胡耀邦逝世後,群眾發起弔念並開始聚集示威的事件,以及天安門廣場上的學潮和解放軍清場的各種報導。不過,這些置於書頁內面的文件檔案全都無法展開,讀者只能從夾縫中窺看。Stuke雖然沒有拍攝任何一張關於八九民運現場的照片,卻在書中提示了某些事件的軌跡如何可能地遭受屏蔽。

雖然如此有將歷史認識劃分為知曉與否的二元傾向,但書中折頁裡包括北京《人民日報》、香港《南華早報》、《明報》、《東方日報》等對八九民運不同立場報導的並置,似乎又意味著即使在如此簡單劃分的覺察狀態裡,依然存在著多重事實的框架之爭。日常、事件、媒體、感知與歷史的建構於是被區隔開來,由此,它跨越了「天安門現場發生了什麼?」的一般問句,從而開啟另一問題意識,亦即關於這個「現場」的「歷史」是如何建構與屏蔽的問題,以及人們如何認識、如何認知「歷史」。這也是我們在將「過去」定義為一段「歷史」時,往往容易忽略的部分。正因在歷史感知的簡化選擇下,由權力系統所構建(同時隱匿)的「歷史」便逐漸充作歷史敘事的全景,進而固化為不再有機的「集體記憶」與國族史觀──這在無論對於知曉或不知曉、親歷或未親歷「歷史」的人的身上,都可能同樣發生著作用。

在《國慶節》出版的隔年,中國國家主席習近平在人民大會堂做出了「媒體姓黨」的指示:「黨的新聞輿論媒體的所有工作,都要體現黨的意志、反映黨的主張,維護黨中央權威、維護黨的團結」。在中國官媒新華社繼而以「堅持正確輿論導向,唱響時代主旋律」對外發布此一指示後,中國媒體的效忠比賽就此開始,影響所及,還引發部分港、台媒體的輸誠;連正在中國發展或有意於中國發展的演藝人員與公司行號,也開始出現相互檢舉、競相表態的現象。「愛國言論」與「道歉視頻」頻頻出籠,效力至今仍在擴散。三十年河東、三十年河西,正如1989年眾多港、台演藝明星齊聚香港跑馬地、號召支持學運的大型募款活動「民主歌聲獻中華」,此刻已成為許多人不合時宜的過往,需要像書本裡的折頁一樣,闔起隱藏。

如今,中國政府對自身歷史與形象的控管更為嚴厲,技術也更為全面。從網路信息的全面管制、社會評分制度的施行、人臉辨識監控系統的布建,到維吾爾族的集中規訓,究竟象徵著什麼?「天網」繼續籠罩,從不放棄要所有人參與至其「正確」的治理道路中。歷史學家史景遷曾言:「中國歷史不是一場能讓舞台兩旁的人安然無恙、不受牽連的戲。」終究,我們會否也是如《國慶節》裡描繪的,那大街上漠然的芸芸眾生之一?

我們遺失了眼珠

我們遺失了手臂

我們遺失了母親的項鍊

我們遺失了愛人的親吻

⋯⋯

在肉體中留下彈孔

在彈孔中留下記憶

在記憶中留下黑色的六月

在六月中留下白色的靈魂

──林燿德,《廣場》節錄,1989年

發佈日期|2019年6月