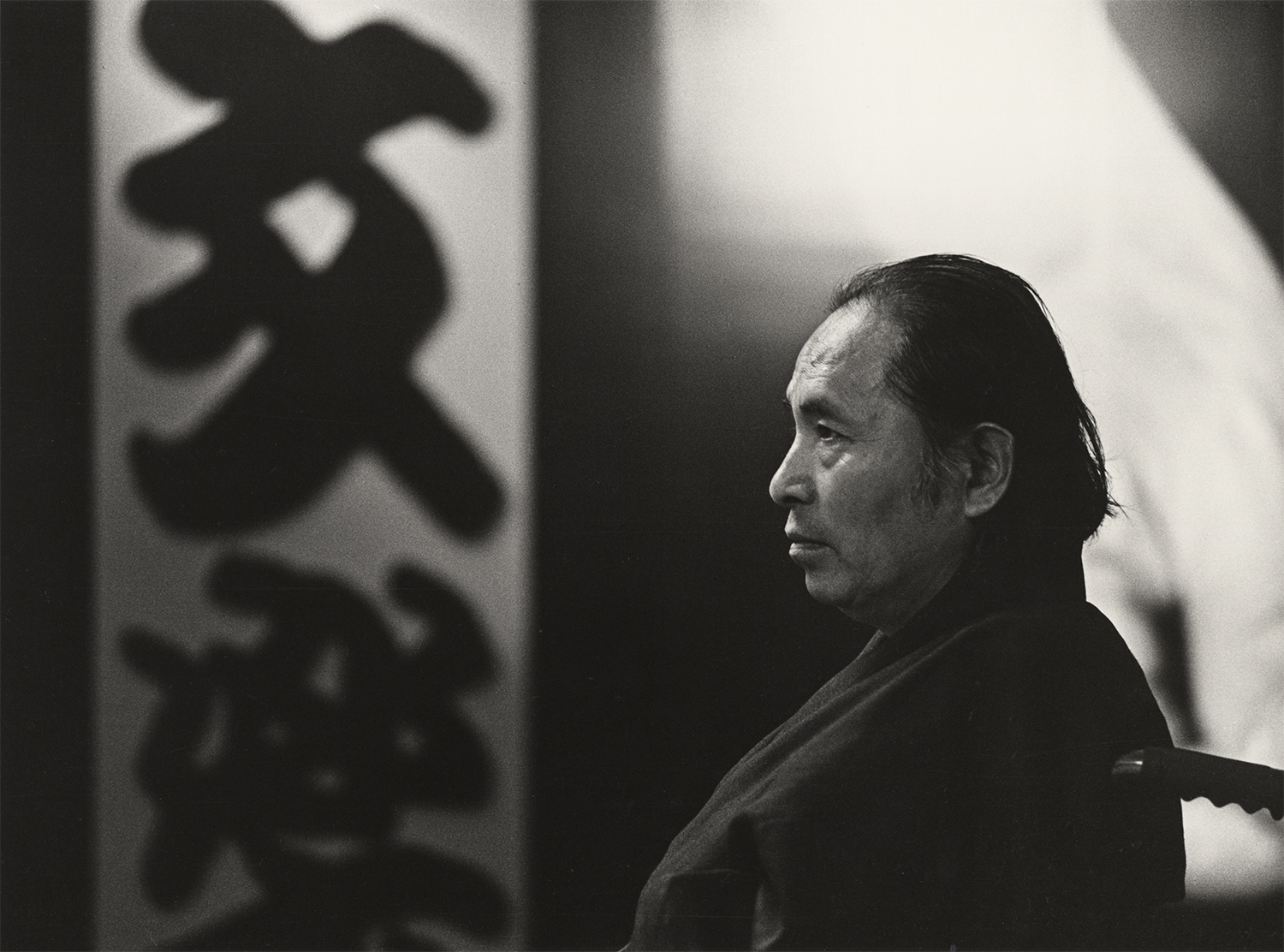

文──土門拳

本文節錄自日本攝影家土門拳(1909-1990)文集《生與死》(死ぬことと生きること,1974年)

繁體中文版將由大田出版社於2024年5月1日發行

譯──嚴可婷|圖文──大田出版提供

起初,我也曾經是東京上野公園附近某間照相館的「學徒」。每天忙著清潔打掃、收拾客人的鞋子、以清水沖洗照片上殘留的藥劑、用海波調製定影液等照相館的瑣事雜務,關於將來要直接成為照相館的攝影師,我卻從來沒想過。

成為照相館的學徒後,過沒多久我就對這種類型的攝影開始感到懷疑。在攝影技術剛傳入日本的明治年間,或許相館攝影的內涵並非如此,但以我所踏入的世界來看,其中所蘊含的社會性與藝術性相當薄弱,已變成商業氣息過於濃厚的狹隘世界。我漸漸意識到,恐怕只有新聞攝影,才能真正展現出攝影的社會性與藝術性價值。當然我並沒有很清楚地意識到攝影究竟是什麼,我只是將「新聞攝影」視為攝影的新方向,並開始思考這個名詞所象徵的世界。最後我下定決心,無論如何將來要成為攝影記者。

然而,雖然我決定要成為新聞攝影師,卻沒有任何頭緒。我每天緊盯著報紙的「求人求職欄」,但是與攝影相關的職缺,只有照相館的學徒與攝影師、相機店的店員。當時社會不景氣,許多人連工作都找不到。像我這樣的人既沒有正規學歷,也沒有經驗,只有年齡徒長,如果現在開始起步,成為攝影記者的可能性恐怕很渺茫。不過既然我出生在明治年間,就秉持著「有志者事竟成」的老派實踐哲學。我並沒有放棄夢想。

想成為攝影記者必須具備專業素養與技術。我是個寄住在商業照相館的學徒,置身在截然不同的世界,根本無法自然而然地具備這兩種條件。在有朝一日可以進入理想的環境前,我只能完全仰賴「自學」。於是我下定決心「要多讀書」。

累積個人素養最好的方法就是讀書,總之要多方涉獵。我自己設想出新聞攝影師應該具備的各領域知識,我想首先必須研讀攝影史與相關科學。不過當學徒幾乎沒什麼個人的時間,即使是工作不忙的日子,我也不敢明目張膽地讀自己的書,如果真的有空閒,反而要裝作認真工作的樣子,絕不能任意打發時間。一旦閒下來就表示生意不好,於是「師傅」就會面露明顯不悅的表情,至少在我們這些學徒眼中看來的確如此,好像我們整天無所事事、白吃白住似的。因此真正忙得不可開交時,反而心裡比較輕鬆。

我的情形跟寄宿在油店的學徒差不多,每天要等到鑽進被窩後,才有真正屬於自己的時間。白天在玄關旁六張榻榻米大的工作間,修飾底片乾版、讓相紙感光、裁切、把照片貼在襯底上、包裝妥當方便運送。過了晚上十點,工作間就會蛻變成四名學徒的寢室。至少在鑽進被窩以後,到翌日早晨的起床時間,夏季是六點,冬季是七點,這段光陰可以完全屬於自己,學徒們趴在床上翻閱雜誌,或是寫信給母親。

我利用睡覺時間讀書。兩年多以來,辛苦地讀完五百冊攝影相關的書籍與雜誌,當時我幾乎讀遍所有能讀的書。雜誌像《攝影月報》、《CAMERA》、《ASAHI CAMERA》、《攝影藝術》、《光畫》、《攝影時代》等,都是從創刊號開始依序讀遍每一本。《美術畫報》、《中央美術》、《水彩畫》、《畫室》、《美術新論》等美術雜誌幾乎也都讀過,其中甚至包括我出生前發行的期刊。幸運的是在我所待的照相館,倉庫裡有相當齊全的攝影雜誌,在夏季比較不忙的時候,我會假裝為了整理東西走進倉庫,長時間待在裡面,直到有人叫我吃晚飯為止。「倉庫圖書館」的藏書讓我獲益良多,這樣的幸運令我感謝至今。而「倉庫圖書館」裡沒有的書,我會趁著被派去外面跑腿時,去神田或本鄉的舊書店購買。

我從小就養成讀書的嗜好,一直都會四處找書並在讀完後出售,因此對於神田或本鄉的舊書店街瞭如指掌,像是哪家店主要經營什麼種類的書、哪間書店的售價便宜、哪家收購的價格比較好,我幾乎知道每一家店的特徵。所以就算趁著跑腿時順便找自己想看的書,也不會花太多時間。在單行本書籍中,關於攝影科學與印刷技術的書我預先讀了一些。但如果是包含生硬化學方程式的內容,我即使讀了也記不住。像佐和九郎的《曝光的祕訣》、《顯影與放大》、《ARS大攝影講座》雖然讀過,但直到最近都還沒有派上用場。福原信三的《光與其階調》、金丸重嶺的《新形態攝影的製作方法》等也都閱讀過。像德國攝影集《光影》這樣的書太貴,我根本買不起,只能在丸善書店站著欣賞。所以在我投入這一行之前,已將日本攝影的發展史與現狀、基礎理論印在腦海中。也就是說「被窩大學」為我奠定了攝影技術的基礎。光是「被窩大學」就讓年輕時的我得以滿足進取心與夢想,度過充實的每一天。

土門拳攝影,出自《廣島》(1958年)。大田出版提供

不過,為了避免自己的學習觸犯到師傅與相館其他學徒,我非常謹慎、小心翼翼。正如所謂的如履薄冰,我一整年都必須在這種戰戰兢兢的狀況下自學。已決定將我培養成相館攝影師的師傅,看到我經常在讀些沒用的東西,露出不以為然的表情。對於相館攝影毫不懷疑的前輩,剛開始認為我是認真學習的學徒,對我照顧有加,後來漸漸發現我朝著不同的方向發展,便刻意刁難我。當我已經讀遍日本攝影相關的書籍雜誌,沒有東西可讀,開始學德語的時候,他的敵意就更明顯了。

當時由德國引領世界攝影潮流,以相機結構來看,令人驚奇不已的徠卡、康泰時(Contax)、祿萊等小型相機問世,遙遙領先其他國家。在感光素材方面,也有愛克發(Agfa)的底片,相紙則是柯達的天下。在作品方面,新即物主義(Neue Sachlichkeit)與包浩斯運動掀起新的風潮,攝影年鑑《光影畫報》(Das Lichtbild)是世界級權威。

在當時活躍的攝影師包括馬丁.蒙卡西(Martin Munkácsi)、莫侯利.納吉(LászlóMoholy-Nagy)、阿爾弗雷德.艾森施泰特(Alfred Eisenstaedt)、沃夫岡.韋伯(Wolfgang Weber)、赫達.瓦爾特(Hedda Walther)等,可說是天才雲集。那時德國還出現多種精彩的圖像雜誌。隨著數年後納粹抬頭,這些優秀的攝影師、編輯、設計師陸續流亡美國,也為《生活》(LIFE)、《展望》(Look)、《圖像》(PIC)等雜誌的誕生提供技術性的基礎,不過那又是後來的事了。當時正值德國攝影界的全盛時期,在各方面的發展都已臻成熟。如果不瞭解德國攝影的動向,就無法掌握未來攝影的趨勢。因此我深切感受到學德語的必要。

我買了權田保之助的《德語講座》,一如往常趴在床鋪上從A、B、C開始自學。能夠辨識過去只看得懂片假名的歌德、貝多芬、柏林、慕尼黑等人名與地名的原文,讓我覺得既新奇又感動。彷彿地球上還有一個未知的世界向我展開,帶來莫名的解放感。我體會著德語特殊的捲舌發音,熱衷於學習。

於是存心刁難我的前輩開始抱怨,說燈光太亮影響他的睡眠。我早就料到他會說這種話,從以前就總是把電燈拉低,蓋上包袱巾,只讓燈光照在書上,但是前輩故意嘀咕著翻來覆去。再加上學外文時,只看著發音符號毫無實感,多少還是要有一定程度的發音練習,他也抱怨嫌吵。就算我只是照著音標動嘴唇,完全不發出聲音,前輩還是無法諒解,意有所指地數落著。

我感到困惑,在我看來,其他那些已經睡著的學徒發出的鼾聲其實更擾人,他為什麼對我特別反感?每晚取出棉被後,壁櫃就空了,我把頭伸進去,電燈也牽進去,盡可能把紙門拉到脖子旁,設法不讓光線外洩,繼續讀書。小心眼的前輩終於停止抱怨。我雖然覺得空氣很悶,心情卻輕鬆多了。就這樣相安無事維持了一段時間。不過,師傅後來察覺這件事,說在壁櫃裡開燈有引發火災的危險,絕對禁止我這麼做。

從那時候起到現在,我的德語一直沒學好。

人文素養可以透過讀書累積,但是技術無法以同樣的方法學習。有種譬喻叫做「在榻榻米上練游泳」,技術只有透過實際經驗才能累積。但是在照相館裡,似乎沒有任何技術直接跟新聞攝影有關。攝影包括顯像、修片、印成照片、放大、調色、定影、清水沖洗、打光等細節,這些全都是相館攝影獨特的手工藝技術,相當耗時間。但畢竟是從明治初期以來的久遠傳統,形成自成一格的世界,如果期待它跟接下來即將開展的新藝術結合,恐怕根本沒搞清楚狀況。

在成為這間相館的學徒前,我從來沒有拿過相機,甚至連「寫真」的「寫」字都不認得,這時卻已累積了超越入門等級的專業知識。現在的業餘愛好者或年輕專業攝影師或許會感到意外,我從未經歷過所謂的業餘時期,哪怕連一天都沒有。我並不是出於興趣玩相機,進而熱愛攝影,最後甚至成為攝影師。我是從一開始就直接踏入專業領域。以這層意義來說,當時那家相館不僅讓原本連「寫真」的「寫」字都不識的我,實際學會入門攝影技術,還讓我與攝影產生連結。雖然不知道這樣的命運是好是壞,我至今依然心存感激。

問題在於攝影。如果無法在相館學習新聞攝影的技能,就只好出門自己練習。而每月一次的休假是最好的機會。但是光憑每月一次的休假實在不夠,因此只要師傅派我去稍遠的地方,我總會偷偷帶著相機出門。那台是我向叔父借來的手帳尺寸(8×10.5cm)德國Goerz Ango相機,我一直沒有還他。

說起Goerz Ango相機,現在已經是博物館等級的機種了,但是在過去可說是新聞攝影記者使用的攜帶型相機,尺寸大概有現在雙反相機的四倍大。若說這麼大的相機要如何偷帶出去,還真是多虧穿了和服。當時的學徒多半穿著夾雜白紋的紺藍色和服,下半身搭配薄毛料的袴。我將相機藏在懷中,挾在左腋下,用左臂環抱著,這樣從外觀上大致看不出來有相機。接下來只要能順利走出玄關,就算我走路時拎著相機,也不會有人覺得奇怪。接下來我將儘快完成工作,以爭取抓拍的時間。儘管說是抓拍,當時能拍攝的主題卻很有限。像現在的寫實主義主張日常生活中的各種現象與人物,都可以直接成為拍攝主題,這樣的想法當時還沒出現。發現主題的契機,主要只有由光影構成的畫面效果。當然我並不想拍攝這類沙龍風格的作品,在外出的短暫路途中,很少會遇到會讓我想拍攝的主題。但是哪怕連快門都沒按就回去了,我還是想攜帶相機出門,因為我內心隱藏著難以磨滅的期待。

我利用各種零碎時間,花了兩個月終於將自己訓練成測距儀。由於經歷過這段磨練,我從一開始就沒有對焦失敗過。

然而並不是目測沒失誤,就一定能拍出適當的照片。譬如以七英尺的距離拍攝站立者的全身,以為應該不會切到對方的頭或腳,但實際上並非如此,因為相機很難保持穩定。由於相機又大又重,在按快門的瞬間很容易不小心讓相機過於上傾或下垂,相機很難控制自如。也因此我覺悟到,相機的操作不是只顧細節,也必須以全身掌握。

在晚飯結束與夜間工作時段之間還有約一小時的「飯後休息」時間。這個時段我用來練習如何用全身掌控相機。晚餐一結束,我就立刻帶著Ango相機去三樓的攝影室,從這裡可以遠眺上野廣小路附近的霓虹燈。在風月堂的後方,高高聳立著「獅王牙膏」的廣告塔,我把它當成練習拍攝的對象。

我面向「獅王牙膏」的廣告塔,雙腳呈外八字張開,這就是柔道中所謂「自然的狀態」。我以這樣的姿勢注視著「獅」字,將下垂雙手拿著的Ango相機緩緩舉到眼前,讓觀景窗對準左眼。我一開始的目標,是讓「獅」字準確地落在觀景窗上的細小十字交叉點。我只要雙手平均地拿起相機,慢慢地舉到眼前即可。這種方法比較簡單,最後我每次都能掌握成功。

接下來我將相機舉到眼前的速度漸漸加快,最後即使快到迅雷不及掩耳,廣告塔的「獅」字依然可以準確地停在十字交叉點。不過,如果只注視觀景窗當然沒問題,一旦要用右手按快門,就不可能兩手平均支撐相機。相機的所有重量會落在左手,而且為了將右手食指按快門帶來的衝擊減至最低,我發現右手也必須輕輕從旁扶著相機。也就是說,為了穩穩地用左手拿相機、右手按快門,必須時常練習輕巧把玩的動作。

如果想只憑左手自由地確實操作龐大沉重的Ango相機,還需要某種程度的臂力。所以我以左手拿著Ango相機,進行上下、前後、左右的擺動。這倒比較像是未雨綢繆的體能訓練。經過連續兩、三天的左手訓練,Ango相機竟然變得輕盈許多。我的臂力不可能在短時間內忽然變強,應該是我的左手習慣了Ango相機的重量。

正如同耍雜技的人無論怎樣上下左右移轉盤子,都不會脫離他的手心,或是像籃球不會從球員朝下的手掌墜落,最好這個四方形的黑色箱型相機能夠成為我左手的延伸,那樣是最理想的。這也可以憑練習達成。到最後我可以完全忽略Ango相機的體積與重量,迅速地舉到眼前,讓「獅」字剛剛好落在十字的焦點。不過當相機舉到眼前的瞬間,由於反作用力使相機產生輕微的晃動,這時如果直接按快門,不無失焦的可能。因此我一直在想如何才能避免晃動⋯⋯

(本文為節錄版,完整文章請見「土門拳《生與死》」繁體中文版,大田出版,2024年5月1日)

土門拳,1909年生於山形縣,日本戰後具代表性的攝影家。1933年入宮內幸太郎攝影棚,成為門徒。1935年進入名取洋之助主導的日本工房,以攝影師的身分開始投入新聞攝影。在戰後提倡紀實攝影,影響眾多專業攝影師與業餘愛好者。攝影作品集:《風貌》(1953年)、《室生寺》(1954年)、《廣島》(ヒロシマ,1958年)與《筑豐的孩子們》(筑豊のこどもたち,1960年),在日本國內外獲得高度評價。1959年赴筑豐拍攝後,因腦出血病倒。恢復後展開「古寺巡禮」攝影,1963年出版《古寺巡禮 第一集》。1968年在拍攝過程中風癱瘓,經復健出院後,坐輪椅持續拍攝。1973年獲頒紫綬褒章。1974年為《古寺巡禮 第五集》坐輪椅展開攝影之旅。1979年因腦血栓陷入昏迷,歷時11年。1981年,每日新聞社創立土門拳賞。1983年,土門拳紀念館在他的故鄉酒田市開幕。1990年逝世,享年80歲。

大田出版,2024年5月1日

圖文 | 大田出版提供

整理 | 編輯部

發佈日期 | 2024年3月29日