本文原載於《攝影之聲》第17期

訪談/李威儀

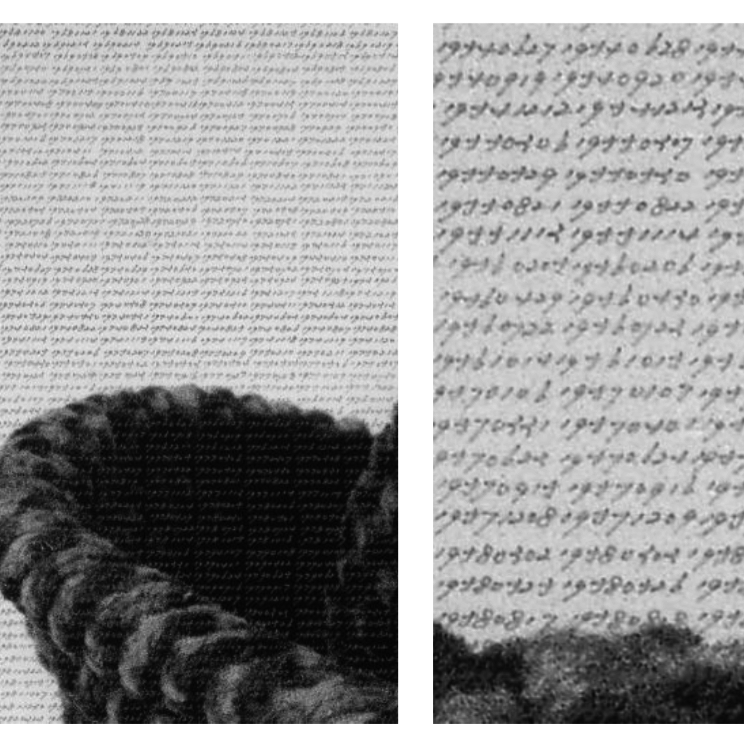

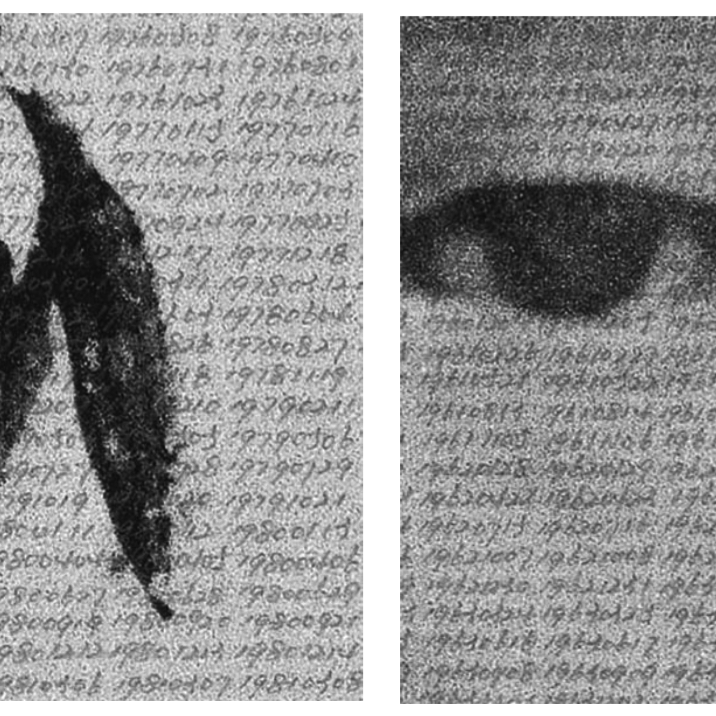

VOP __ 看了你的作品,或許是感受到作品裡關於生與死交疊的重量而覺得沉重起來,所以我琢磨了好一會兒,在想怎麼開啟這個對話。從你拍攝的父親肖像、遺物,以及你在每張照片上以父親一生度過的每個年月日期的書寫裡,感到有著一層心理與時間距離的悵然,這種在與不在的感覺令我覺得複雜,所以想先聽你說說在產生這些影像的過程中,存在著什麼樣的感受。

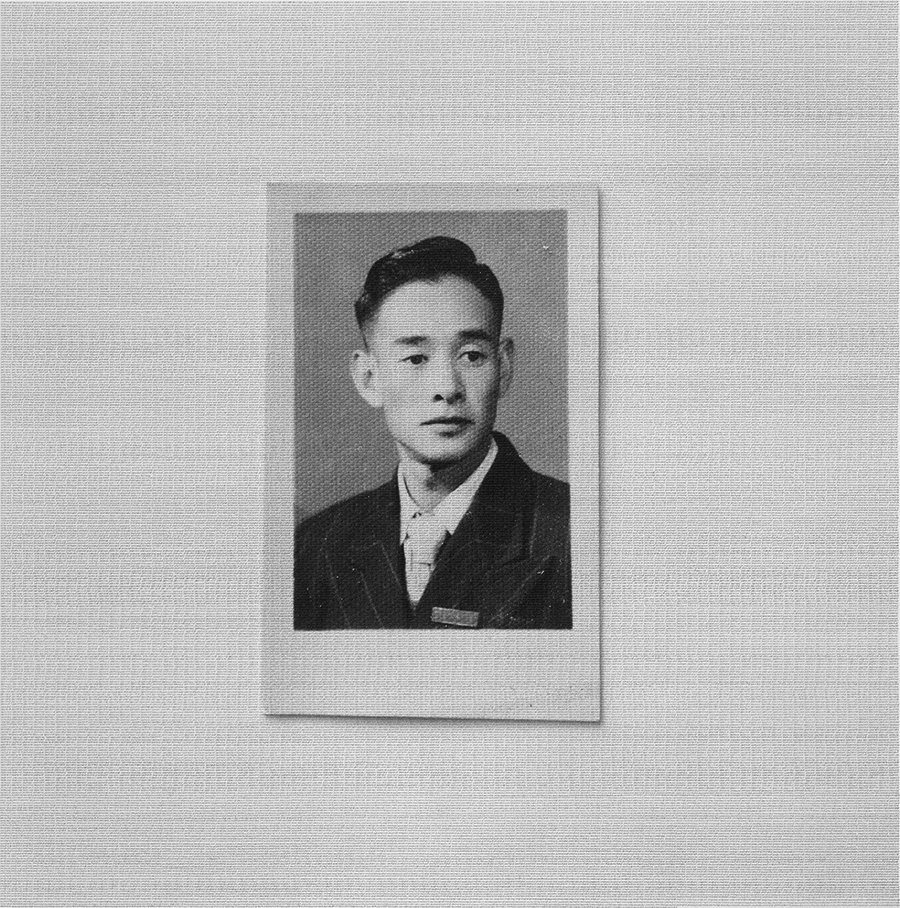

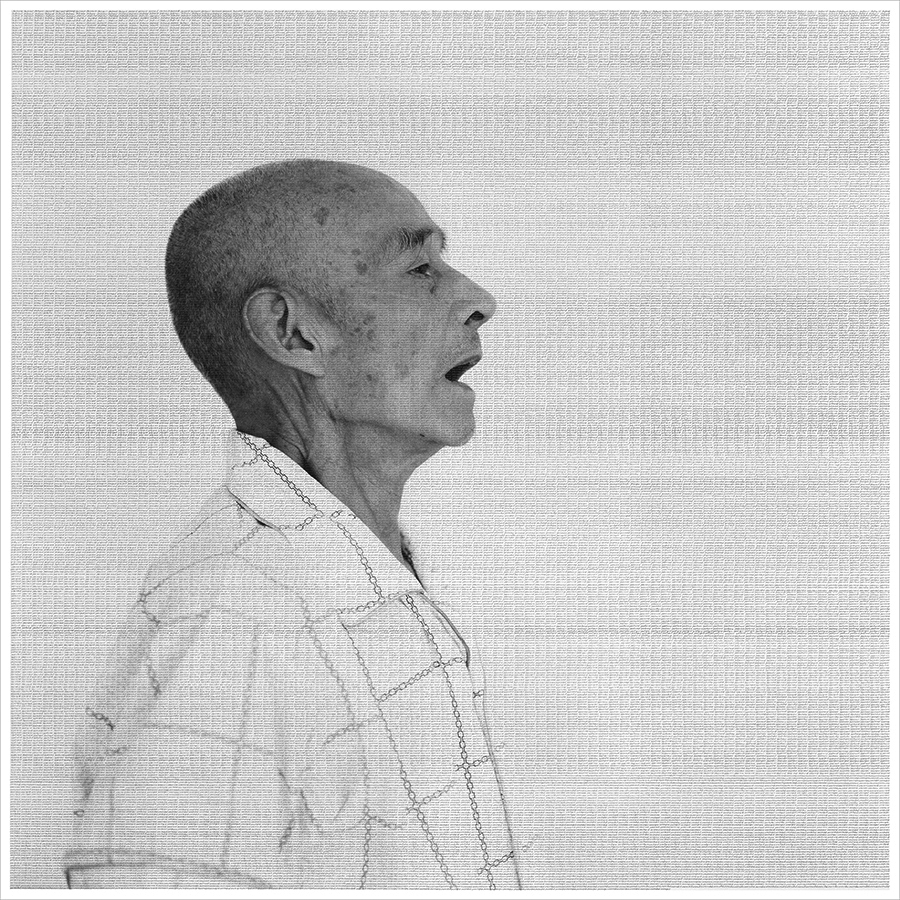

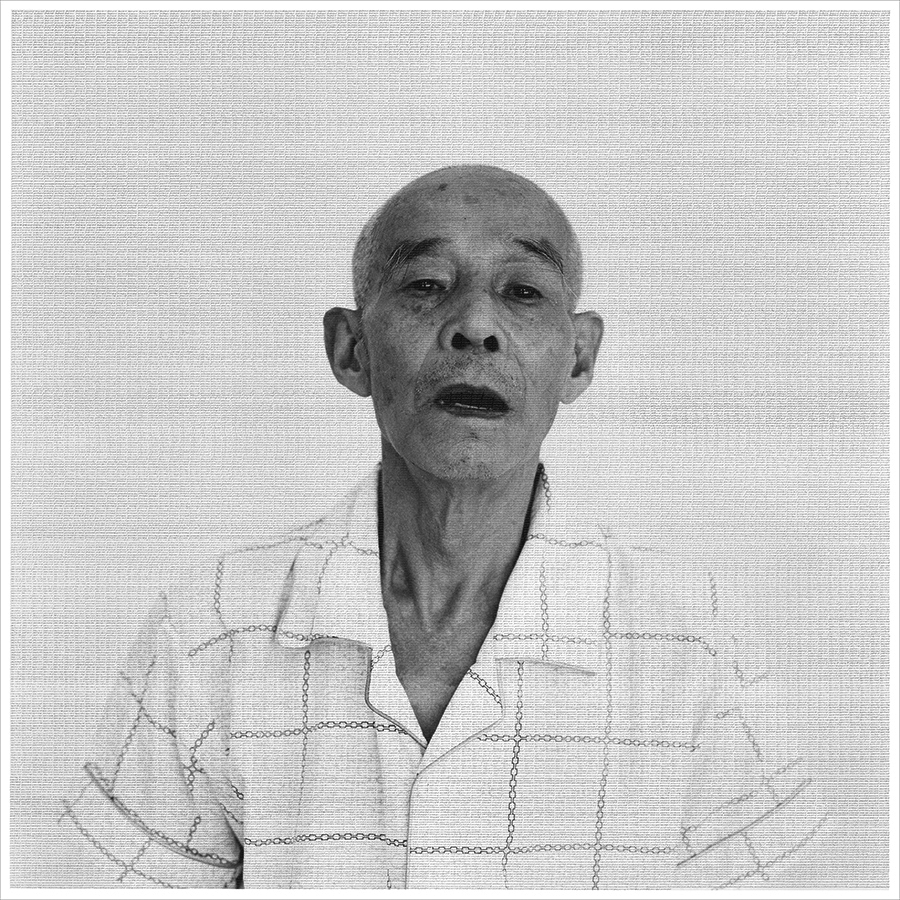

黎朗 __ 面對父親將在不久之後離我而去這個無法逆轉的事實面前,最後我還是鼓足勇氣拿起照相機給他拍攝了僅有的幾張照片。這些照片就是紀錄。當父親真的離開我後,重新端詳這些照片,發現照片只是當時時間的拓印,根本無法填補因父親離開後的缺失,更無法展現他不算複雜但我卻無從知曉的生活歷程。照片之輕和影像之侷限的問題擺在我的面前。為了解決這樣的問題,我選擇了在每張照片上書寫父親曾經生活過的每一天的日期來加強我和照片的關係,同時在作為物件的照片上建立起書寫的時間維度。在書寫過程中,彷彿也構築起一個我和父親單獨交流的時空——他在述說,我在想像——以這樣的方式來完成對父親一生的追憶。這樣的過程也是對時間流逝的體驗。

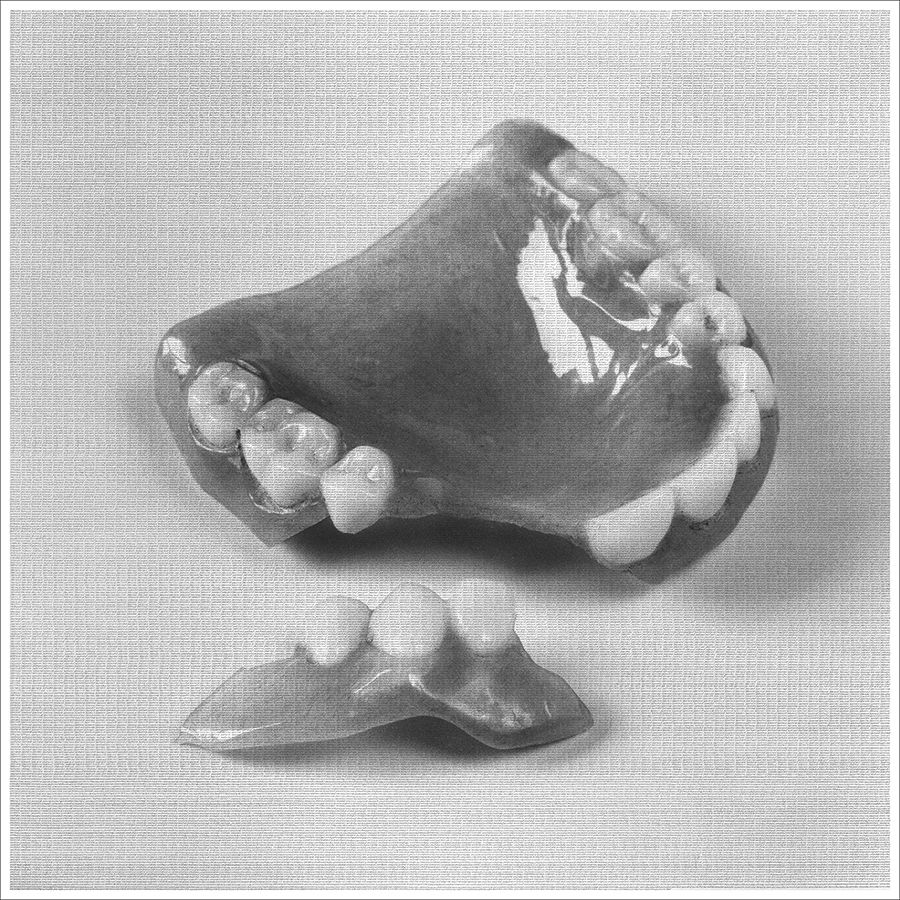

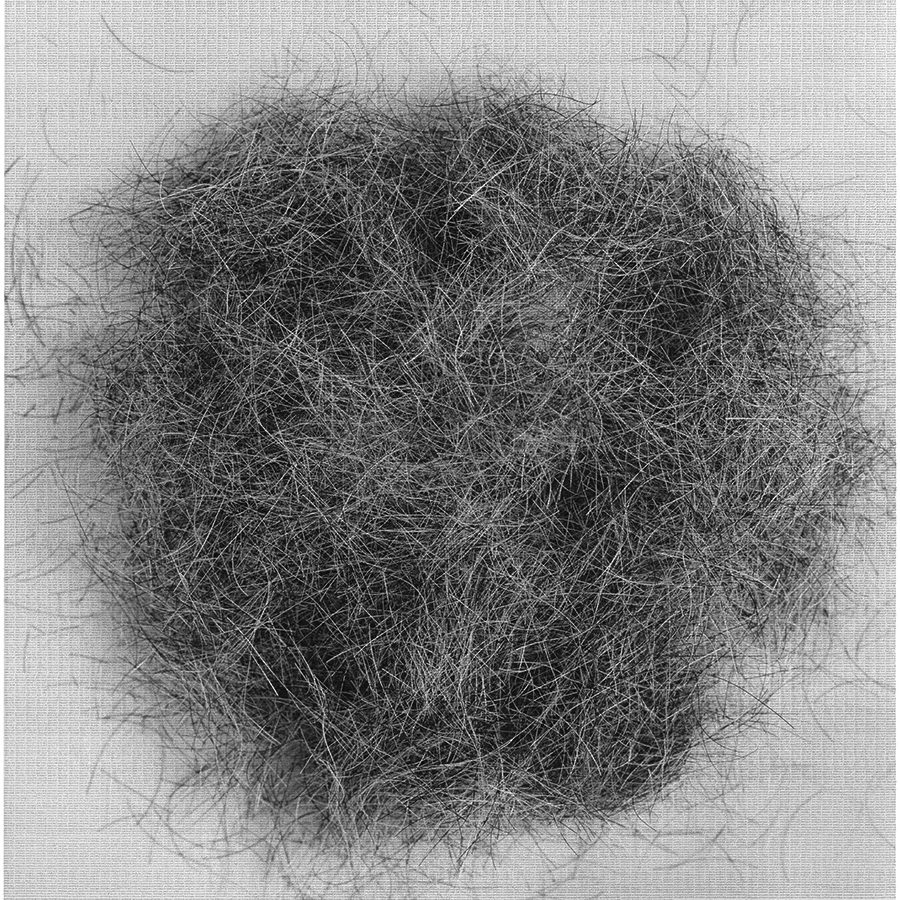

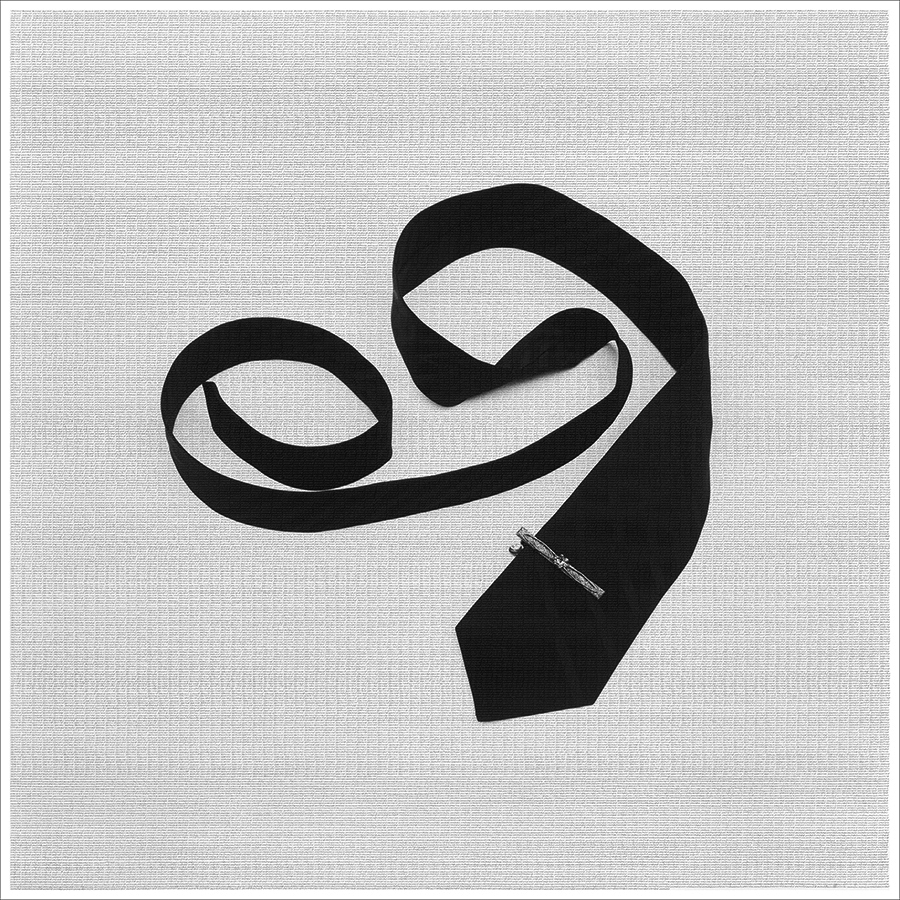

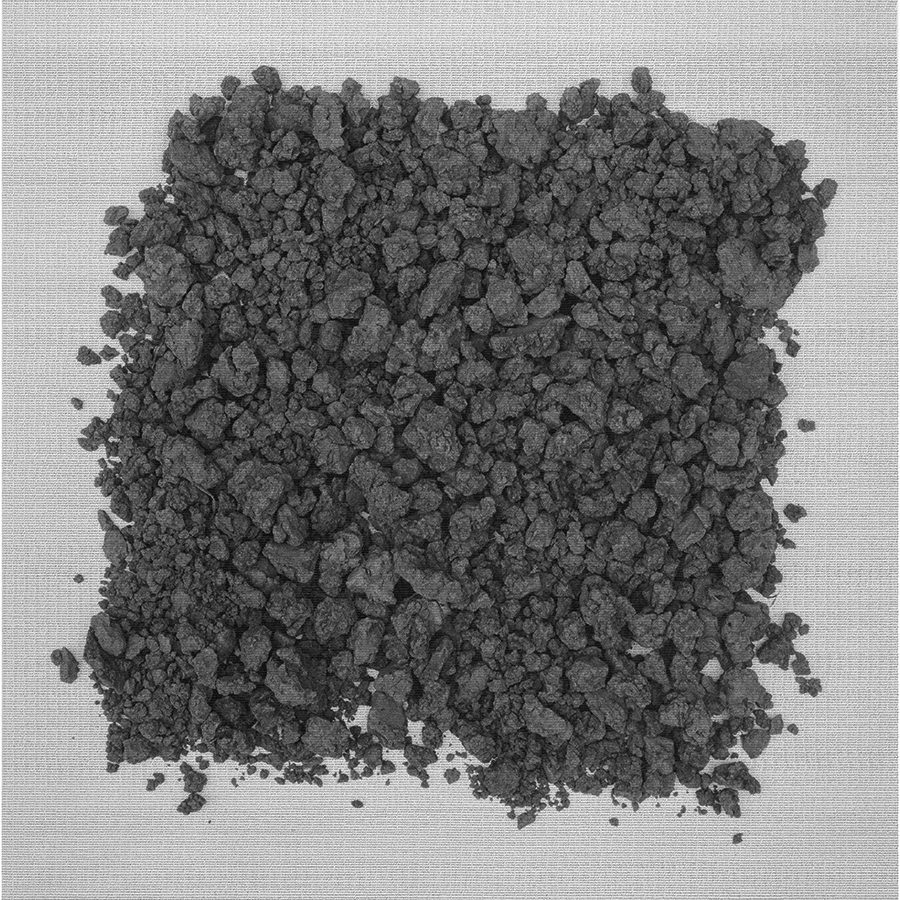

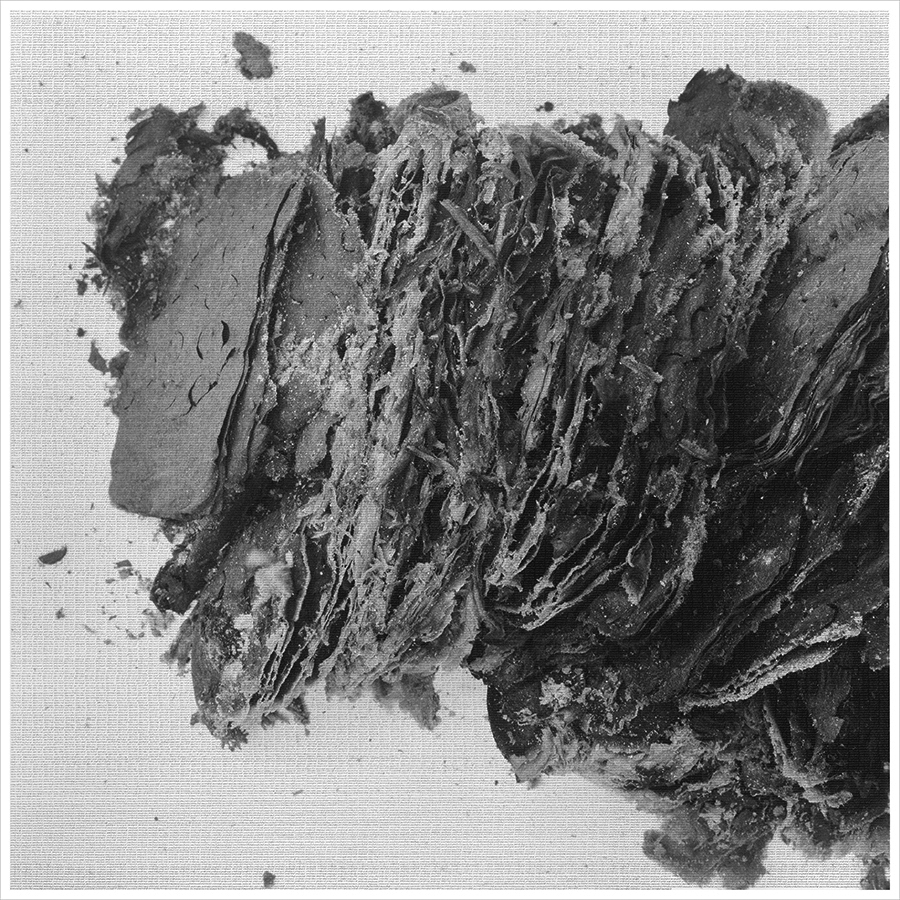

VOP __ 我很遺憾令尊辭世。我常常在想,攝影該如何處理這樣已逝去的人事物,像是記憶和時光。我們只能嘗試在影像裡吐露某種情緒與訊息,但終究無法還原那個當下,即使很多攝影都試圖透過影像來重建某些彼時彼刻的現場和關係⋯⋯我不確定那是不是一種徒勞。但在你拍攝父親日常遺物的影像裡,一頂帽子、一副假牙、一筆撫恤金與生命天數書寫的交織,則將影像記憶更為立體地延展開來。這些影像更像是一種對於生命的想像,而非只是作為生命的見證。

其實在書寫照片之前,我也有用物品來重新建構過去時光的嘗試,最後都放棄了。一方面,我覺得太矯情。另一方面,從攝影思維的角度切入,侷限性很大。我更希望能找到一種直接的方式來呈現。當把身體、肖像和物品重新回置到父親曾生活的時間維度上時,他們都在我想像的空間復活。通過我書寫父親生活過的日期,把多種時間維度交織在一起,包括觀者當下的時間。其實,每件物品都有一種氣場縈繞在它的周圍。我只是讓它脫離了這紛亂的環境,讓它回到作為父親的遺物,讓它回到和父親曾在一起的時間上,這種回歸比任何的建構都來得實在些。

VOP __ 不知道你是否同意,攝影一直存在著難以揮去的幽靈特質。照片本身已象徵著一種逝去,像是試圖附身於被攝物的幽魂,同時代表了消亡和新生。看起來雖然像是捕捉了某種存在,但實際上是證明了某種失去。對你來說,這個系列影像裡的時空,是一種什麼樣的狀態?

照片上的影像暗示了被攝對象確實曾經存在過,但同時也宣告了那個瞬間的消亡。隨著時間的流逝,照片上的影像雖然沒有變化,但是觀者和影像之間的心理時間距離越來越遠。就好比我們在不同的時間觀看相同的照片,時間間隔越長,對看照片的在時間維度上的感受是不一樣的,而且這種感受還會不斷地增加。特別在私人影像中,這類感覺更加明顯。照片上的影像留下了過去的時間和空間,但是影像本身卻暗示著這空間和時間的未來變化的趨勢——再也不會重現,當照片出現在觀者的視線中時,影像有種不停地在過去和未來搖擺的態勢,其實在攝影中存在的幽靈特質就是這種無法預測的搖擺態勢吧。另一方面,好像照片上的影像沒有「現在」這一層維度,這更加深了攝影的神秘感。

回到父親的肖像照片中來說,當時我知道父親即將離我而去,我急切地想用拍攝肖像照片的方式,保存他的容貌。當我現在看父親的肖像照片時,我想到的是父親已經離開我了,這是他在那個時間上的面容;在端詳照片細節的時候,我從父親的瞳孔中看到了我正在給他拍照的影子,這樣再次把我帶回到過去的那個時間點上。在這個系列中,通過我在照片上的書寫,賦予了照片一層新的時間維度,父親的時間、拍攝按下快門的時間、書寫的時間、觀者的時間,不同的時間維度交織在作為物件的照片上。時間維度多重交織產生的變化,照片散發出來氣息也會發生改變。

VOP __ 對你早期作品的印象當是《凉山彝人》這個記錄四川古老住民的專題,有著古典傳統紀實攝影的社會情懷,雖然那已是1990年代的事了。但在《父親》這個系列你則完全回到面對自我的生命關係上,近年你對影像的想法有了什麼樣的轉變嗎?

《父親》這個系列回到自我的生活中,是因為當時父親離去的問題真真實實地擺在了我的面前。把影像拉回到自己的生活中來,面對自己周遭的問題。生活中的問題和複雜性,經常使我束手無策,這是我必須面對的,而影像成為我唯一的出口。

VOP __ 這些照片之前在展出時,你直接在展覽現場持續書寫父親的生命日期,然後再用刀將這些日期刻掉,可以談談這個部分嗎?攝影將空間轉化為時間,再從時間轉化為空間,這個影像歷程我覺得很特別。

在照片上書寫,完全是非常私密的過程。書寫過程中,我越來越感覺我不僅是在書寫父親的一生,也是在書寫我自己。其實每個人不也是被隱密的方式在書寫自己的一生嗎?這樣的感覺特別想和大家分享。2014年成都千高原藝術空間邀請我做展覽,這個空間有一個巨大的「U」型區域,正好適合我把在照片上書寫的行動展現在公共空間中,於是從展覽開幕前開始,歷時一個多月完成,期間和觀眾交流,有非常好的互動效果。當把寫在牆上的30219個父親曾生活過的日期全部刮掉的時候,原本潔白的牆面上呈現出一塊塊斑駁的痕跡,這片痕跡放置在公共空間開啟了更為廣闊的交流平台。

VOP __ 這讓我想到作品介於創作者自己與觀眾之間的影像距離的問題,例如處理十分私密的家族關係與情感,這種個人的情緒該如何以影像表達,或者該揭開到什麼程度的自我?你在進行這類的影像創作時,會有一些這樣的想法嗎?畢竟要將自己的內心與私人世界攤開,總是需要一點勇氣的。

從生到死,是每個人都必須面對的問題。同時這更是一個關於時間的問題。在這個系列中我是從時間這個角度切入,從一個人在這個世界上所度過的時間進入來追憶和想像父親一生的時間。無論是1941年9月18日的紀念照片,還是最後的肖像,甚至父親的身體,都是來呈現時間的流逝。我和父親的關係只是時間之下自然地流露,然後通過書寫的方式浮現於相紙之上。時間和我們用來對時間做標識的數字日期,都是冷漠無情的。我只是把我和父親的情感藏匿在這些數字背面而已。

VOP __ 你和父親的關係怎麼樣呢?這些照片讓我感受到你與父親似乎有一些距離,不論是觀看上的距離,或是你提到數字日期傳遞出來的一種無情,這些影像都特別冷冽。

我的父親只是一名普通教師,在他那個年代教師並不是讓人尊重的職業。他這一生也沒有做過轟轟烈烈的事情,只是按部就班地做好他該做的事情。唯一讓他自豪的青年時期的遠征軍經歷,在很長一段時間是他最不願談起的事情,當可以談起的時候,他也遺忘得差不多了。

父親是那種普通得不能再普通的人,能迅速地消失在人群中,默默無聞地生活在這個世界上。我相信父親深深地愛著我。我同樣深深地愛著我的父親。但是我,可能父親也是一樣,屬於那種不善於表達的那類人。到父親離開我,我從沒有對父親說過「爸爸,我愛你!」對於這樣的表達我完全說不出口,我也不知道為什麼。我知道我的心中存在著對父親的愛⋯⋯。

黎朗,1969年出生於中國四川成都,現於成都工作生活。近期主要展覽包括「30219天:黎朗個展」(千高原藝術空間,中國成都,2014)、「中國當代攝影2009—2014」(民生現代美術館,中國上海,2014)、「靈光與後靈光:首屆北京國際攝影雙年展」(中國北京,2013)等。作品曾獲美國舊金山現代美術館、中國上海美術館、中國廣東美術館、西班牙瓦倫西亞現代藝術博物館等機構收藏。

LI Lang was born in 1969 in Chengdu, Sichuan Province, China. His recent exhibitions include: “30219 Days: Li Lang Solo Exhibition” (A Thousand Plateaus Art Space, Chengdu, China, 2014), “Contemporary Photography in China, 2009-2014” (Minsheng Art Museum, Shanghai, China, 2014), “Aura & Post Aura, 1st Beijing Photo Biennial, China Millennium Monument” (Beijing, China, 2013) etc. His work is collected by San Francisco Museum of Modern Art, Shanghai Art Museum, Guangdong Museum of Art, and Instituto Valenciano de Arte Moderno. He currently lives and works in Chengdu.

本文原載於《攝影之聲》第17期

更多資訊