宋隆泉 × 蔡明德 × 許村旭

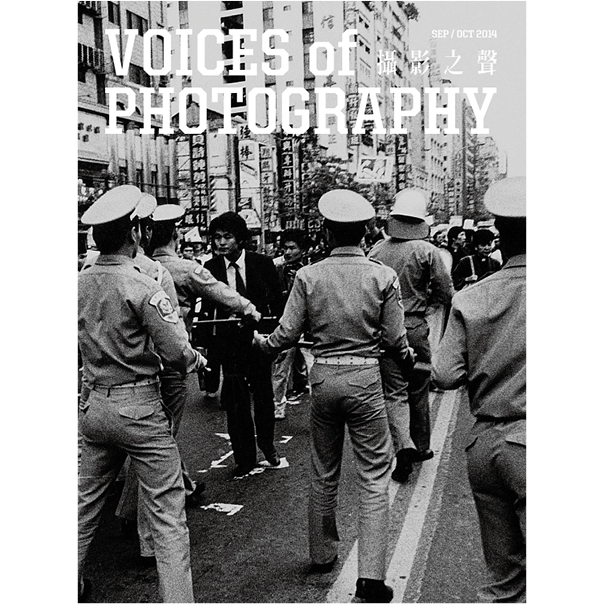

街頭現場:抗議影像與戒嚴世代

On the Streets : Images of Protests

and the Martial Law Generations

主持──李威儀

紀錄──夏亞凡

日期──2014年7月29日

本文原刊載於

《Voices of Photography 攝影之聲》

Issue 13 : 抗議、行動與影像

–

宋隆泉

1957年生於宜蘭,曾任《噶瑪蘭》雜誌、《新潮流》雜誌、《自由時代》週刊等刊物之攝影記者、編輯及藝術指導,1980年代投入台灣社會運動並留下全面的攝影記錄。現任記錄台灣攝影工作室攝影師、美學台灣設計工作室藝術總監,並任教於板橋社區大學與瑞芳社區大學等。著有《另一種注目──見證台灣民主風起雲湧的年代》(2004)。蔡明德

1955年生於花蓮,文化大學新聞系畢業,1983年進入《人間》雜誌後開啟報導攝影生涯,曾任《人間》雜誌攝影採訪、《首都早報》攝影主任、《自由時報》攝影主任、《中國時報》攝影組長、《時周刊》副總編輯暨攝影中心主任。作品受國立台灣美術館典藏。許村旭

1960年生於台北,1988年起從事新聞媒體工作,曾任《中國時報》攝影中心、特案中心資深記者、台灣《壹周刊》攝影中心副主任。近期曾舉行個展「特務農莊」(2013),並著有《派對走掉》(2014)。

李威儀 (以下簡稱李)__ 1980年代因為政治環境變化,可以說是台灣抗議攝影的一個高峰,直到90年代隨著政治運動能量的消解,專注於社會抗議運動攝影的人相對也比較少了。但近期的太陽花學運,我們可以看到抗議影像的再起以及個人網路媒體發表型態的出現,攝影的位置與作用好像也有一些值得去觀察的地方。在座的前輩都是當年在抗議現場第一線的攝影工作者,這次對話我想我們可以討論一下台灣的抗議攝影,以及攝影在運動裡的角色。抗議影像或許是一種反叛的工具、或許是一種歷史見證,對你們而言,攝影之於社會運動是什麼樣的定位?你們和這些影像的關係是怎麼樣的?你們怎麼看自己的位置?這些抗議影像又產生了怎麼樣的影響或效應?希望大家能聊一聊街頭運動攝影的狀況。

宋隆泉 (以下簡稱宋)__ 我開始拍攝這些運動的時候,那時候還叫「黨外」,我算是有計劃要來記錄黨外運動的,那時我攝影技術學了一段時間,有機會參與黨外雜誌的工作是從宜蘭開始,剛好是1986年「519」要求解除戒嚴的活動,那就是我攝影記錄的開始。在美麗島事件後,「519」算是比較大型的街頭抗議行動。當時我想,嗯,這是我要拍的!從「519」龍山寺行動之後,慢慢也跟黨外的圈子有接觸,後來我從宜蘭來台北,就開始有更多街頭運動要發起了。我為什麼說我是有意識的、或者說是有計劃地要來記錄台灣民主運動的發展過程,是因為我從小時候就愛看黨外雜誌,但常常覺得文字寫得很精彩,卻沒有好的影像紀錄,連封面多半都是手繪的,好像是在說「黨外沒攝影」。那個年代喔,算是有些恐怖的年代。戒嚴時期,大多數人不太敢參與(政治運動),尤其專業的攝影方面那更少。黨外雜誌的照片都是雜誌社的人隨便照的,我覺得照片不夠精彩,想說若是沒有好的攝影的人,那我就來做這個東西吧。後來我拍拍拍,就認識了鄭南榕,進入了他的雜誌(《自由時代》)工作,然後這樣一連串地記錄下來。

後來我會出版攝影集,也是因為我是有計畫地去做這個東西。我的工作跟一般的線上記者比較不一樣,因為有一些運動是由鄭南榕的雜誌發動的,他為什麼要發動這些運動,我是知道一些的,我在運動的過程中就是參與在運動裡的。我會幫忙做海報啊、寫標語啊,或者製作一些道具,還沒上街頭的時候就會參與討論,等到上街頭的時候才變成一個記錄者。上街頭時我可能是第一個到,也最後一個離開的。跟線上記者比較不一樣,他們有時要馬上去發稿,中途會離開,所以我的照片就會比較多啦,一天可能就會拍十幾二十卷底片,要去整理這些東西的時候也有比較充足的材料。那是我有意識地進入到民主運動裡面之後,希望有一個攝影集做些整理的結果,也算是對這些照片做些交代,對我自己做些交代。簡單講是這樣子的。換蔡桑講講,蔡桑他也拍很久。

蔡明德 (以下簡稱蔡)__ 我是在《人間》雜誌工作,《人間》比較關注的像是原住民、環保、婦女議題等等。解嚴前後時期,各種社會運動風起雲湧,整個台灣各種運動都出來了。環保議題比如說我們拍「反杜邦」、比如說李長榮化工事件裡受污染的大潭村,當地居民自力救濟的整個過程,《人間》雜誌可以讓我們有時間去好好記錄,於是就去關注這些議題並一直拍下去。一般媒體記者沒辦法做到這一點。例如說李長榮事件,居民圍堵李長榮工廠三百多天,有空我就跑下去看;大潭村鎘米事件,這個被污染的地方,我們就去住在那邊,類似這樣。

另外,那時從台大學生「李文忠事件」到後來「自由之愛」,陳映真也跟我們說學生議題你們一定要去關注。我第一次去和學生都不認識,但這些事件之後就有了一定的默契,他們也會打電話給我,然後我就去做些記錄這樣子,所以那段時間記錄得還滿完整的。雖然雜誌什麼時候要做這些題目、什麼時候出刊也還不一定,可是我們的任務就是要好好記錄。至於政治議題的話,我們就選擇性地做了,因為雜誌立場的關係,有的議題他就不一定會去碰。其實這個問題大家都會有啦,像統獨問題啦什麼的。但譬如說林義雄家屬命案的時候,我們覺得有需要把歷史的這種悲慘事件記錄下來,所以我也拍了那場喪禮,做了紀錄。

許村旭(以下簡稱許)__ 我的參與應該比較算是被動式的,因為我是從報禁開放後才開始參與新聞工作。剛剛你們談的1986、1987年的社會運動我都沒有參與到。是後來聽三沖(李春發)他們說、還有看《人間》雜誌才知道「機場事件」,覺得沒參與到這個過程有點可惜。那時候我還在一些軟性的雜誌工作,不是所謂的政治性雜誌。所以我的新聞工作第一次經歷的政治事件應該就是蔣經國過世,他過世的新聞大概拉了快一個月的時間,像是遇到一個震撼彈。我們那時日夜守在忠烈祠……而且我不只遇到蔣經國過世,不騙你,後來蔣家的蔣孝文死了、蔣緯國死了、蔣孝武死了、蔣孝勇死了,我全遇上了。我還記得常常到榮總後面那個思源堂守著,像當他們孝子。如果加上當年我還是國中生時蔣介石過世也戴孝跪在路邊,我就算是全家都送到了。後來政治運動整個大崛起,解散萬年國會、總統直選、爭取加入聯合國等各種運動,我就幾乎無役不與了。那時候有一種很奇怪的革命感情,是在報社找不到,但在街頭找得到的。那時候每天發完稿之後就進入一個大高潮,大家會不約而同找個地方搞到半夜兩三點,幾乎天天如此,每天搞到快天亮,然後八點又上工回到街上了,很奇怪(笑)。跟家人相處的時間反而沒有跟那些難兄難弟多。這樣有兩、三年的時間,從1988到1991、92年的時候。

蔡 __ 解嚴之後的街頭運動很密集,因為解嚴後整個能量都釋放出來了,那時候一天到晚都在抗議。

許 __ 520農民運動那天我剛好休假,走在路上看到怎麼這麼多人?那天一大早農民都上來了,他們先到國貿局大集結,然後去公賣局,後來人群被趕,就流竄到台北車站這邊來。那時候台北車站還沒開放,裡面放了很多工程用的大的螺絲呀,什麼工具都有,很多所謂的「暴民」躲到裡面去,從裡頭丟東西出來。我看鎮暴警察全身穿盔甲,被打到的整個盔甲都凹進去,所以我們那時候都躲在噴水車後面跟著前進,因為被砸到你就再見了,非常危險。那時候台北車站裡面整個都還黑漆漆的。我覺得那是一個很重要的時代變革,台灣社會重要的時刻。之後也可能不會再有這樣的對抗,運動也越來越被閹割了。

宋 __ 嗯,像我們《自由時代》就是非常政治的,蔡桑他們《人間》就比較關注社會議題。鄭南榕和陳映真剛好是兩個人、兩本蠻不一樣的雜誌。鄭南榕那時是有系統地在推一些政治改革運動,首先就是要求解除戒嚴。當時他有和我聊過,戒嚴不解除,台灣人的心靈是被綁住的,任何運動都很難推展。解嚴之後,報禁解除,他就推動組黨,然後推廣台獨等等,一步一步推動著一系列的運動。

李 __ 當時你作為一個攝影者也是一個運動參與者,你賦予攝影的任務是什麼?

宋 __ 那是台灣變動最劇烈的年代,參與這個運動其實是好運,所以記錄下來之後就會想要讓人知道。因為當年媒體是封鎖的,而且報社記者的稿子一到編輯台,要登什麼也不是攝影者可以決定的,但像《自由時代》這樣一個雜誌,照片是我自己挑的、也是我自己編的,照片要多大張都是我自己排的。那時候很多雜誌也會跟我要照片,比方說《南方》雜誌啦、《文星》啦,連《中國時報》也會來找我要。那時因為沒什麼人專門在拍這些運動,所以那幾年我的照片在媒體的曝光還不少。

對我自己來說,照片是推翻國民黨的一個武器。照相機就是我用來對抗威權體制的武器!國民黨威權體制長期以來控制人民的思想、行動、自由,是一個需要被推翻的組織。因此除了記錄以外,也會想看看攝影是不是能發揮一些作用或力量,所以我也就一直提供稿件給需要的媒體。在一個政治性這麼高的雜誌裡工作,相對的那種工作的強度是會更強的,這也是為什麼那幾年過去,雖然後來也有很多運動,但是感覺強度變弱了,不再有那種要革命的感覺。因為早期所有運動的能量,到最後都是要把國民黨推倒的嘛。那時每次上街頭都好像是戰爭,非常激烈。有時一天還要跑好幾場(笑),上午先去華西街抗議販賣雛妓,下午再去抗議監委改選…… 。在那個年代,從事這樣的工作會有多重的心情啦。既是記錄者又是參與者,對那種氛圍感受很深。

李 __ 在街頭拍照,什麼事情會特別吸引你嗎?

宋 __ 攝影者是眼觀四面耳聽八方的,任何可能發生的事情你都會去注意,特別是那時報導攝影的概念當時剛引進不久,所以會想要用照片來說故事,拍攝的過程會去想些故事性的拍法,例如特寫、大場景、衝突什麼的,這樣在編書的時候就會比較方便。

李 __ 有沒有哪一場運動是你們印象最深刻的?

宋 __ 應該是機場事件吧,那場影響很多攝影者……

許 __ 機場事件應該是最幹的。「綠色小組」的李三沖就是因為機場事件被噴水車沖了三次才叫「李三沖」 (笑)。

蔡 __ 那時候噴水車的水還是有加料的。水裡好像加了染料,被噴到身上就是紅色的,作為記號,就可以知道你是事件現場出來的。嗯,我印象中還有像「419總統直選運動」,好幾天大家都睡在街頭,對於攝影記者來說也是記憶很深的一次。我記得那時整個鎮暴部隊上來,我還被鎖喉,但管不了這麼多,還是得繼續拍照。

宋 __ 要講這些故事講不完了。不過我為什麼說機場事件是影響很多攝影者的事件,是因為那次算是最大規模的一個鎮壓運動,時間也很長,動員的憲兵應該也是最多的!綠色小組也在這次事件崛起,因為他們取代了官方媒體,揭露了真相。所以那次事件後,可以說不管是對記者、媒體環境、攝影者都有了改變。

機場事件是許信良和一些海外黑名單那時要回來台灣。其實我們前一天就知道他們會封鎖機場的路,一封鎖你就拍不到許信良他們了。所以當時我和幾個朋友在前一天就先進去機場,包括共同社的蕭永盛、後來自焚的詹益樺,還有一個是現在在日本當教授的蔡易達。但是到晚上8、9點氣氛就不對了,我們看到裝甲車在機場駛來駛去,開始清場了!我們就趕快出來,因為天色太暗,照片也沒辦法拍。第二天,有些人冒充出國旅客進去機場被抓到,結果就毒打一頓!有些被抓到軍營裡去,打得非常慘。很多人也因為這個事件被刑求得很厲害。包括詹益樺就是在那個時候被打得不成人形。我個人覺得詹益樺的自焚和這件事是有關係的。

李 __ 回頭看機場事件的照片,還會有那個時候的感覺嗎?

宋 __ 非常清楚。為什麼會拍這張、為什麼會這樣拍……這些都非常清楚。就以這張來講,這是我第一次看到那麼多憲兵啊,因為我沒有當兵,沒看過那麼多憲兵、裝甲車這樣跑來跑去,老實說實在很震撼。我記得他們的盾牌亮晶晶喔,很亮,連皮鞋也都很亮很亮……

蔡 __ 憲兵那種陣仗我也遇到過。80年代初「蓬萊島事件」,阿扁要去坐牢,我剛好在台中,台中街頭晚上那些拒馬出來風聲鶴唳的樣子真的很恐怖。你一個人拿著相機站在街頭,其實真的會怕。走在路上這裡不能去,那裡不能去…… ,而且就像你講的,在那個年代看到憲兵真的會怕!那時候他們動員憲兵,你在街頭看著看著那個部隊整個隊型出來了,心裡就有點怕。直到看了幾次之後,像我後來拍「100行動聯盟」,他們在總統府前面噴水的時候我才不怕了。

李 __ 有被打到過嗎?

(同聲:有喔!)

蔡 __ 常常呀,還有那種被圍起來的經驗。

宋 __ 現在相機都有那個痕跡(笑)!

蔡 __ 其實我們在街頭久了,有些抗議的人對你就很熟了啦。「612事件」我被很多人圍起來,那時候阿才(余岳叔)就跑過來說是「自己人啦!」什麼的。我還記得有次周慶輝拍燒國旗,他靠得很近,「碰!」一個拳頭就過來了,我們趕快叫「這《首都》(早報) ㄟ、這《首都》ㄟ!」有時候有的媒體因為立場的關係,也會苦了攝影記者。

宋 __ 那個時候我就是把所有黨外的識別標識綁頭上啦(笑),表明我就是反對派這邊的。

李 __ 那時候也有官方派來的人臥底去拍照吧。

蔡 __ 有呀,那個很多啦。還有記者因為提供資料給警方所以被圍起來打的。

李 __ 你們那時候拍的照片都用在哪裡?雜誌、報紙都有嗎?

宋 __ 有,還有的時候我們還會出那種全開的大張傳單。那時候國民黨出一張群眾打警察的,我們就出一張警察打群眾的(笑)。大家比賽誰比較大張,哈哈。那個年代,主流媒體都很難反應真正的狀況,我們只好自己做文宣去貼呀。

蔡 __ 我有次拍到那個靜坐學生也是被警察圍毆,十幾個打一個,只有我拍到了,後來學生他們就把照片做成海報,然後警察還說他們沒有打人,明明就有呀!

李 __ 照片好像是很重要的證據。

許 __ 我也會去思考照片不只是這樣單純的表面的證據。我現在要準備整理出來做成一本書,這對我的意義非常大,因為這些照片對我來說不單是現場證據,是因為我人生最重要的黃金時光都給它了。從28歲到46歲,幾乎把所有的時間都花在那個地方,最精華的就是那個階段。我把這本書稱為「派對走掉」,像是那個時期再也不會回來、莫名其妙就消失了!(政治上)不知道是權力來得太快還是怎麼樣,運動突然一陣錯亂就停掉了,然後不管哪個政黨掌權,那個模式又是一樣的了,一掌權就又是同樣的德性。

李 __ 「派對走掉」這個詞很有意思,包括回頭看台灣街頭運動攝影,很多攝影者在參與整個80、90年代風起雲湧的運動派對之後,就再也找不到一個主要的題材可以繼續追求,大家好像就有點解散的樣子,在達到一個高峰之後就全部結束了。即使抗議運動並沒有停歇,每天也仍然有很多社會議題需要鏡頭的持續關注,但是過往社會運動攝影的這股力量好像在傳承上並沒有維持以往那種很高的動能。又或者是攝影的普及、媒體的增加與影像的氾濫,使得大家接觸的東西太多,影像視覺的張力與思考力好像被稀釋掉了,是不是也有這方面的問題?

宋 __ 我覺得應該是說當時在那個年代,在戒嚴、剛解嚴的年代,你有一個目標嘛,比如說幹掉國民黨就是一個明確的目標,因為威權體制嘛,不管工運、農運或各種社會問題,最後要達到的目的就是推翻國民黨政府。你有一個很強的訴求在那裡,所以在那個年代你會覺得你參與這個工作是一個神聖的使命!後來解嚴了,報禁也解除了,組黨啊什麼的,慢慢政黨又輪替了、國民黨被推翻了一次了,這個目標被實現了。所以雖然後來的運動還是在,但是那個強度就有差了。在那個年代運動之所以特別,大家都有很深的革命情感,像兄弟一樣互相保護、鼓勵,白天一起在街頭、晚上再一起喝酒什麼的那種感情。後來因為什麼都突破啦,戒嚴啊、報禁啊、黨禁啊、刑法一百條啊都一個一個衝破以後,接下來的街頭運動議題就越來越就散了,你的敵人就暫時不見了……雖然後來它又回來了。

蔡 __ 我會覺得現在的街頭運動,很多還是會吸引人的,只是有不一樣的層次。像「白玫瑰運動」關心的是恐龍法官的議題,吸引了很多以前不上街頭的人也走上街頭,這就是議題的問題。因為政治上,威權體制已經結束了嘛,政黨也輪替了啊,民進黨是反對運動最後的收割者,結果把大家這麼長時間努力的成果幾年就玩掉了,對很多人來講,這也是無法接受的。可是現在的議題,比如洪仲丘事件,或者前不久的太陽花,就又號召了很多人回到街上,所以我覺得是要看議題是不是能引起大家共鳴吧。

李 __ 最近因為太陽花學運剛過,很多人開始談自己的「運動傷害」,我很好奇在攝影介入社會事件或是在運動裡面你們有這種狀況存在嗎?還有在經歷這麼多社會運動之後,對於照片的力量是否有過質疑?或者在像要和國民黨對幹的這種明確目標消逝之後,有過對於接下來要拍什麼的疑惑嗎?

許 __ 這方面我個人覺得還好,因為我雖然接受的是新聞攝影的訓練,但是我對於我在經營影像的風格和方向上沒有設限。換言之我不單是拍新聞影像而已,我還會用影像來做一些不同的表達與陳述。某種程度來講,它對我甚至還有療癒的作用。不是只有事件的發生才能給予我影像,我也可以自己主動去找影像來解決影像本身缺乏一種事件的豐富性,並轉化為你的一種創作觀。雖然過去我一直是新聞攝影工作者,但我不會認為我只是在拍新聞照片,我把新聞照片當作是我的養分和素材,轉化成另一種東西或是另一種訴求的表達。

李 __ 聽你這麼說,攝影的角色在這裡好像也有更多的層次。你們作為記錄者的時候,拍攝運動現場會有一個自我的創作意識嗎?

許 __ 我工作的是較為正規體制的報紙,是不能隨便以一張照片交差的,要交好幾張,也有一定程度的要求,不能用自我創作的方式,一定要清楚、有焦、有一個準確的快門機會。但是那種東西拍久了,其實會是一個非常僵化的安全牌,對我們來講反而太容易了,最後你沒有你的觀點在裡頭。這種照片可能有個80、90分,可以交得了差,但你應該是去要求更高的分數,才能夠達到自己的標準。但我想也是因為這樣子,所以很多攝影者在突然缺乏一個很大的關注點的時候,會不知道為何而戰,沒辦法主動去找一個拍攝題目來為自己定下一個計畫。像是你剛說的,運動影像為什麼到後來突然就不見了,沒有累積出一個更大的東西出來,我認為這一定要有個外力才行。

宋 __ 我回想為什麼自己在街頭拍照的時間很短,1986年到89年剛好就三年就不見了,在台北街頭就消失了。幾個原因是說,最大的關鍵就是鄭南榕的自焚再加上詹益樺的自焚,一個是我的老闆,一個是我的好朋友。我和詹益樺曾經住在一起過,這兩個事件對我的衝擊感非常大,是我離開這個圈子的關鍵。在我的攝影集裡,最後一張照片就是詹益樺自焚的照片。剛提到「運動傷害」,我想這是不是也是一種「傷害」?

再回應創作意識的部份。我進入這整個拍照的過程是有意識的,那時候有一個偉大的計劃,就是要拍攝黨外的過去、現在、未來,很偉大這樣。那「過去」怎麼辦?我就去拍一些政治犯;「現在」就記錄整個街頭運動;「未來」我就拍一些未來的政治明星、新一代的、少年輩的可能在民主運動裡會產生影響的人。這是有計劃地在記錄這樣一個事情,因為創作概念在那裡,所以照片除了用來記錄事件以外,還會想透過它去完成一個故事。其實這個創作意識是非常強烈的。這也是一種攝影者的敏感,你會知道這個時代是台灣人的一個重要時代,所以會很拼命、很用心努力地去把這些東西拍好,那時候我會說我是「拿命去拍」的。當然現在還是會拍照,但就沒有那種拼命的感覺了。那種拍的心情或者拍照的樣態是不一樣的。在那個衝撞很激烈的年代,很多人那時候面對國民黨和警察會「凍未條」,如果心理沒有準備好,在那種壓力下,傷害就很容易產生。我常跟我的學生說,我那個年代是幸福的,因為上街頭是成長最快速的一段時間,每天要面對很多你可能這個輩子想都沒有想過的問題。不過或許我活到現在還在拿相機,代表應該沒有太多傷害啦(笑)。

蔡 __ 80年代我有蠻完整的照片,或許就是有很拚命地在拍照。除了《人間》雜誌的採訪以外,很多街頭運動我都主動去現場了解。那個年代一直到解嚴後,很多很多運動最大的期望當然是整個國家現狀可以改變。看了那麼多年的運動,這幾年我還是會關注,比如說第一次反核在鹽寮,在民國70幾年的時候,到現在還在反核……(苦笑),但上街頭的人越來越多了。第一年反核的時候,警察是會把你的布條全部搶走的,你是不能拿布條的,警察還會把你圍起來。所以人家說現在反核像是個嘉年華會的感覺了。其實這也沒有不好,起碼大家的關心越來越多了,但是問題還是沒有辦法解決。我比較關心的還有勞工議題,但不像陳素香、吳永毅、TIWA他們關注勞工問題30年來不變,這是讓我最感動的。說實在我能力有限,只是影像紀錄,後來坐辦公室又坐了一段時間,其實有一點點脫節了啦。

李 __ 看了這麼多年的街頭抗爭,對於現在的抗議行動,你們還有拍照的動力嗎?

蔡 __ 今年(2014)學運的時候我已經不是線上記者了,離開媒體剛一年嘛,所以在現場的時候我就把我自己當成是一個社會人士了,也就想拍什麼就拍什麼了,可拍可不拍,另外一種身份的感覺。但還是會關心,偶爾再走走街頭。我看網路上好多照片,年輕人拍得也都很不錯呀。

宋 __ 我是1989年「519」離開之後幾乎就沒再拍運動了……因為「攝影傷害」,哈哈,開玩笑的。是說現在網路那麼發達了,江山代有才人出,我們年紀也一把了(笑)。

蔡 __ 他每次碰到我就說:「你還在拍照喔!」

宋 __ (笑)蔡桑真的是最老資格、在線上最久的了,所以我很敬佩他,他可以說是攝影的老兵啦!哈哈哈!

蔡 __ 真的,什麼新聞都要跑,早上在殯儀館,晚上在婚禮(大夥笑)。有一次去雲林麥寮拍外勞暴動,結果遇到他(指宋隆泉)在麥寮散步。

宋 __ 我算比較好命啦,那時候鄭南榕也是一個不一樣的雜誌社的經營者。很多在報社工作的,連底片都歸報社了,但是我在鄭南榕那裡工作的時候,因為我是攝影兼圖片編輯,可以自己決定要拍什麼,整個layout、封面也都是我決定的,底片我也可以擁有,甚至老闆在雜誌社裡面還給我弄了一個暗房。然後待遇又不錯,現在還在說22K,我們那時候已經4、50K了,底薪就25K了,每登一張照片還有稿費可以拿。不用說現在,在那個年代就是很高的。

蔡 __ 我還沒有22K哩(笑)。

宋 __ 他對待員工可以說非常非常好的。鄭南榕說,我們的記者不能給人家請客,所以他都給你帶很多錢在身上,不能給人家請就對了,免得吃人嘴軟。我們的保險費也都很高,因為常常在街頭會給人家K到嘛。還有,他完全尊重攝影記者,我現在影像資料很齊全,因為每一格底片都屬於我自己的。

蔡 __ 《人間》也是,底片都自己帶走。陳映真說,你不帶走,他也沒辦法保管。這最好了!

宋 __ 對,這很重要呀。有些照片你當年不覺得怎樣,但是你放30年之後,它就不一樣了,每一格底片都變得非常重要。所以現在用數位相機喔,不要隨便刪照片(笑)!

許 __ 對我來說,那時候跑運動基本上不覺得辛苦。雖然是作為記錄新聞現場的角色,但不會覺得自己只是個攝影記者。即使把別人的苦難當成自己的養分,某種程度上不太應該,但那也是一個不得不面對的宿命。而我也會從事件中抽離,更超然地去看每一個場景。即使是挖屍體的社會新聞,那些東西對我來講都是抽離的,像是看完挖屍體就去吃便當、看完街頭打人後就聚在一起喝酒,一點都不複雜,角色轉換對我來說不是一個問題。影像對我來說像是「百憂解」那樣的藥丸,如果不是它讓我不斷產生一些張力或想像力的話,其實我會無以自處,不曉得如何去面對自己這麼躁動的心。

李 __ 我知道你跑新聞的時候還會帶一台120相機,拍自己想要的照片。

許 __ 對呀,以前身上會帶四、五台相機,還會再帶上一台120的Rolleiflex。平常在新聞現場也會想找一些自己的作品。

李 __ 有沒有哪張照片是包含你工作的紀錄以外,還融合了你的想法的?

許 __ 有啊,但是我不以這個為滿足,我覺得只要和工作有點瓜葛,就不符合我主要的精神性了。我不要那種有背景呀、有訴求呀、有標語呀的東西,或者那種表示我在現場,到此一遊的那種照片。我希望照片可以作為另外的一種抒發和轉化。

李 __ 《自由時代》是怎麼選照片的?

宋 __ 對事件詮釋清楚,然後會考慮攝影的張力。

李 __ 那《人間》呢?

蔡 __ 《人間》雜誌是有一個主題,譬如說我們以新竹水源里居民圍堵李長榮化工廠來說,李長榮是一家很大的上市公司的化學工廠,但它汙染了水源和空氣,這一次運動讓我蠻驚訝的,居民們搭帳篷、埋鍋造飯維持了三百多天,不管颳風下雨他們都坐在那邊。白天有阿公阿婆守,晚上再換下班的年輕人。我們要做這樣一個主題的話,就是陸陸續續去拍,自己要構思照片在版面上的方式。假設一頁一張照片,十頁就至少是十張照片,這是一定的,覺得不夠就再去拍,這樣子去做專題是蠻好的,所以我在大潭村也住了十幾天吧。例如《人間》第五期的圖片編輯是郭力昕,我們先自己沖片,沖完以後打樣就交給郭力昕看一下圖片,然後稍微討論,至於位置大小就都由圖片編輯處理了。王信在的時候,有時候稿子還會被打槍(笑)。那時候我也有拍一些照片,例如有一張是內湖垃圾山上插了一個被扔掉的國旗在那裡飄揚,那張照片我不敢用,這在戒嚴時代用的話會出事啊,我拍的人也會出事啊!陳映真當時「二進宮」嘛,也會要保護我們,出事的話不好。

宋 __ 我記的很清楚,我第一天在《自由時代》上班,我們雜誌業務要載著印好的雜誌去裝訂,結果被情治單位的人盯上了,甩都甩不掉,打電話給鄭南榕,他就說:「把車駛回來!」。車子回來後,所有雜誌社的同仁都去包圍那幾輛車,然後我就負責拍那些人,他們因為怕曝光就跑走了,這個反搜證的工作就成了我在《自由時代》第一天上班的任務(笑)。

李 __ 你們拍那麼多街頭運動有沒有被「關切」過?

宋 __ 那倒沒有,大概他們不太理我們,我從來沒有被關切或被約談過。只是在街頭衝撞的時候會被棍子打到啦。

蔡 __ 其實我表哥他們是警總系統的。那時候每次我去鹿港拍反杜邦的時候,我表嫂就會說:「你從彰化回來了哦?」,我說你怎麼知道,他說你表哥講的(笑),他們都知道啦。

許 __ 以前我有一個調查局的鄰居就說,你們記者本來就不是一般人,不監聽你們監聽誰啊,對他們來講很方便啦。現在路上監視器你還可以看得到,以前那種監視是無形的,也不需要多嚴謹的程序就可以掛你的線了。

蔡 __ 我記得那時候新聞局還有打電話來《人間》說:「奇怪,為什麼台灣(的照片)都是黑白的,大陸就都彩色的,台灣有這麼苦嗎?」,我說:「你開放我們去大陸,大陸就是黑白的。」(笑)。因為可以去大陸的人都拍彩色幻燈片嘛,但話說我們印這種Duetone(雙色)的黑白也不好印耶,剛開始看印我還睡在印刷廠睡了好幾期。

李 __ 那時候印刷廠印黨外刊物會不會有問題?

蔡:主要是利潤高啦或者秘密的,但也會被盯上。

宋 __ 所以要常常跑來跑去換印刷廠啊!像《自由時代》就有十幾個發行人,那時候當發行人還得要有學歷,所以有大學畢業的都找來當發行人(笑)。

李 __ 作為攝影報導者,你們對於再出現像《人間》或是以攝影為主體的新聞媒介還會有期待嗎?

許 __ 有,但是在時空背景好像不是那麼壓抑的狀況下,好像不容易出現。民主、媒體都是在被最極端宰制的時候你才會反抗。現在感覺太平盛世,新生代可以得過且過享受各種小確幸,像《文星》、《當代》那樣的刊物也變得不需要了,現在幾乎連像樣稱頭的文學性雜誌也找不到。

蔡 __ 台灣對待攝影記者的方式很奇怪的。到今天,你幹報社攝影記者,幹了十年、二十年之後有幾個位置給你?就只叫你走路啊!你看台灣這幾大報叫多少人走路了。你到一個年紀以後,50歲、60歲他還要再讓你待嗎?是不是?講實在話,攝影記者實在是很不值得啦,到現在還是有這樣的問題啊!有時我們會開玩笑說:「這個廁所開幕你去拍一下。」(笑)然後資深記者是要幹什麼的?我不知道啊。所以還指望說有這樣的媒體給你嗎?其實現在攝影記者要拍的雜事太多了,太多有的沒的東西,而且現在平面媒體的市場也越來越差了。

許 __ 那個權力結構是不公平的。這種狀態我是有自覺的,現在攝影工作者在媒體裡已經快沒有意義了,報社要你拍什麼就去拍什麼。以前我們還會堅持一下,有個小貞操,現在不行,沒有條件,連堅持的機會都沒有了。現在是媒體最沉淪的黑暗時代,真的,是完全沒有辦法拉拔的時代。所以台灣攝影工作者也很難有從一而終的,因為當沒工作穩定度不高的時候,攝影也很容易無以為繼。在台灣光靠影像混飯吃,幾乎是不可能的。

宋 __ 所以說我打死都不當新聞媒體的記者(笑)。

許 __ 剛剛不是談到很多攝影工作者後來就都不見了嗎?因為回家耕田的耕田、種花生的種花生……

蔡 __ 所以我離開媒體之後,想拍什麼就拍什麼了。

宋 __ 對我來說,照相機還是一個很迷人的東西,拍照有時是沒目的的,有時是有幾個自己想要的東西。因為拍那麼久了,好像一天沒碰到照片就沒辦法睡(笑)。現在也想出書了,我一直都這樣想,也就是說做一個攝影者,你的照片一定是要印成書啦!我鼓勵很多我的學生說你現在開始拍照,有一天你的目標是要把作品印成一本書,可以被流傳,也可以被保存。因為很多影像都是放越久就越有價值嘛!我現在在社區大學教,我就說你要把社區和故鄉拍下來,30、50年後就很寶貴了,這些影像以後也會變成是你社區的一個好的記憶,流傳下去。

李 __ 謝謝大家,我們今天聊到這裡,感謝你們提供了很多經驗。

發佈日期 | 2015年8月1日